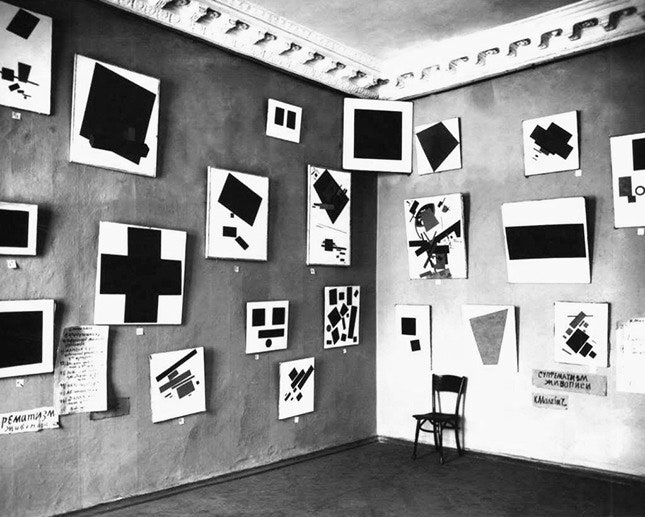

Ровно 100 лет назад, в январе 1916 года, в дореволюционном Петрограде, в художественном бюро Надежды Добычиной на Марсовом поле проходила «последняя футуристическая» выставка под загадочным названием «0,10». «Последней футуристической» она была потому, что знаменовала кончину футуризма и рождение нового, тогда еще неведомого супрематизма. Казимиру Малевичу, чьи работы легли в основу экспозиции, не позволили даже указать название этого направления в каталоге, уж больно спорным оно казалось соратникам художника. Название «0,10» (ноль-десять) —символьный код выставки. «0» — абсолютная беспредметность супрематизма, а «10» — число художников-участников. Позже оно возросло, но название менять уже не стали.

Тогда футуризм и супрематизм не ужились вместе. Зато спустя целый век на подиумах нового весеннего сезона они, как добрые товарищи, шагают плечом к плечу. Часто даже не в соседних, а в одной коллекции. Будущей весной мы еще не раз вспомним о сокрушившем каноны классического искусства русском авангарде.

Футуризм — это искусство, устремленное в будущее. В России оно в большей степени повлияло на поэзию, отразилось в живописи, архитектуре и кинематографе. Его черты —бунтарство, анархия, мечты о космосе и постоянный поиск чего-то «самовитого». Русские футуристы даже отказались зваться футуристами, придумав своему объединению особое имя — «будетляне». Визуальное воплощение футуризма — небывалые формы, металл, блеск, технологичность и искусственность. Всего этого на подиумах нового сезона — хоть отбавляй.

Холодный серебристый металлик мы приметили на показах Akris, Chanel, Lacoste, Loewe, MM6, Maison Margiela, Paco Rabanne, Isabel Marant, Iris van Herpen и Prada. Космический костюм-двойку мы видели у J.W.Anderson, а космическое платье из атласа у Acne Studios. Альберт Кримлер в Akris и Джонатан Андерсон в Loewe дополнили образы очками с небольшими стеклами, как у Нео из «Матрицы», электрически-синими блестками аппликациями в виде птиц и прозрачными накладками. Японец Джуниа Ватанабе наверняка видел советский фильм «Аэлита», снятый по фантастическому роману Льва Толстого. Иначе не объяснить невероятное сходство абстрактных конструкций из пластика на моделях с костюмами экранных персонажей. Себастьен Мейер и Арно Вайан из Courrèges вспомнили неземные амбиции недавно ушедшего основателя марки и соорудили космический нагрудник из металлизированной кожи. Николя Жескьер представил гранж, Изабель Маран — фолк, а Миучча Прада — элегантность будущего.

На «последней футуристической выставке1916» — она же «первая супрематическая» — было представлено 39 картин 14 художников. «Черный квадрат» Казимира Малевича занял почетный красный угол выставочного пространства, как аллегория на православную икону. Новый человек того времени исповедует авангард и поклоняется не высшим силам, а самому себе, способному творит новый мир самостоятельно. «Черный квадрат» — символ его могущества, заключенный в идеальный супремат.

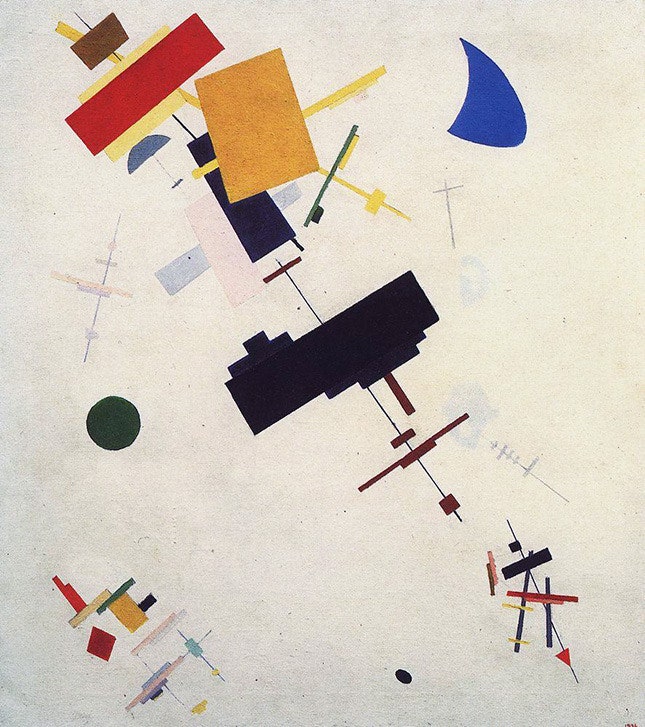

Супрематизм — живопись без конкретного мотива, это абстрактные комбинации геометрических фигур. Главное в них — совершенство композиции, правильное соотношение форм, величин и цветов. Супрематические картины — это первый манифест чистого искусства, поставившего фантазию и творческие способности людей в один ряд с силами природы.

Влияние супрематизма нельзя не признать во многих коллекциях наступающего сезона. Абстрактные композиции из геометрических аппликаций мы видели у Parsons, Chanel, Miu Miu, Valentino и Carven. Принты у Jean-Pierre Braganza, Lacoste и Ralph Lauren очень напоминают полотна Малевича с общим названием «Супрематизм» и порядковыми номерами. Классическая елочка Missoni с легкой руки дизайнера приобрела супрематические черты вместе с нанесенными на трикотаж цветными прямоугольниками. Виктория Бекхэм сделала супрематами целые предметы одежды, а Умберто Леон и Кэрол Лим из Kenzo — аксессуары. Марко де Винченцо окрасил пернатые платья в технике деграде, как те, что на «Девушках в поле» все того же Малевича. А Николя Жескьер нанес на ткань рисунок в духе абстрактного коллажа.

Мода вновь тянется к искусству. Берем это на заметку. А за пущим вдохновением пойдем в Третьяковку — посмотреть на русский авангард живьем. И вас тоже приглашаем!

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.