Город‑дом

«Ань, полетели в Париж?» — «Ты сошел с ума? Какой Париж, мне кучу заявлений писать надо…» Куря кальян на крыше своего отеля Sheraton, нижегородский бизнесмен Дмитрий Володин, который в 1990‑е открыл в городе первые ювелирные и модные бутики, а затем переключился с моды на отели, рассказывает мне, как спасал от хандры директора центра современного искусства «Арсенал» Анну Марковну Гор — тогда музей в очередной раз передавали в подчинение от одной федеральной институции к другой. «В итоге мы улетаем в Париж на четыре дня, за это время посещаем 17 выставок, в том числе Музей охоты, великолепный, лучше, чем Музей Пикассо. И в конце концов попадаем на Биржу, где проходит выставка рисунка и где мадам и месье Герлен вручают свой приз. Мы стоим, женщина рядом спрашивает: «На каком языке вы говорите?» — «На русском». — «А как вас зовут?» — «Аня и Дима». И тут ей говорят: «Мадам Герлен, приглашаем вас на сцену». Через несколько лет Флоранс и Даниэль Герлен приезжают в Москву, их принимает Пушкинский музей, они едут в Питер, снова в Москву и, наконец, говорят Марине Девовне: «Нам надо поехать в Нижний Новгород». — «Вас там кто-то ждет?» — «Аня и Дима». Лошак звонит Анне Марковне: «Аня, ты с Герленами знакома?» — «Рядом стояла». Тем же вечером мы устраиваем для них камерный ужин».

В Нижнем Новгороде живет миллион двести человек, но, когда приезжаешь, кажется, что тут все знают не только Аню и Диму, а все — всех. Художница Ксюша Ласточка, участница команды Your Mum’s Knight, которая приехала сюда из Питера, так и говорит: «Там все живут обособленно, а тут как будто своя община. Все друг друга знают, когда тебе нужна помощь, очень много людей согласится помочь, и это очень круто». Изданная «Гаражом» книжка «Краткая история нижегородского уличного искусства» сообщает, что художники, говоря о городе, нередко используют как его синоним слово «дом». Продюсер этой съемки, наш нижегородский Вергилий Илья Вершинин, говорит, что город уютный, как халат и домашние тапочки. И вообще, есть ощущение, что здесь живет такая огромная семья, где есть старшее поколение и младшее, кровная родня и недавно приобретенные, приехавшие из других городов родственники.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области 33‑летний Сергей Яковлев встречает меня у Володина, у которого, как выясняется, когда-то работал, и проводит экскурсию по перекопанному накануне августовских торжеств кремлю. Показывает шедевр конструктивизма — Дом Советов, в плане напоминающий самолет. В нем сейчас сидит администрация, но скоро она съедет и откроется Музей русского авангарда. Ведет на колокольню — ее и еще два храма построили во время пандемии взамен разрушенных советской властью. «Этот вид на слияние Волги и Оки был недоступен 90 лет, — говорит Сергей, когда мы преодолеваем 122 ступеньки. — А еще этим летом впервые за 230 лет можно будет пройти кругом по боевому ходу, вдоль стен кремля». Потом по самой тусовочной улице города, Рождественской, Яковлев провожает к месту моего следующего интервью — бару «Медные трубы» — и вдруг не без гордости сообщает, что именно здесь праздновал свадьбу. А бармены говорят мне, что основная часть их работы — поговорить с клиентом, выяснить, что он любит, и сделать так, чтобы он ушел счастливее, чем пришел. «Больше всего мы вкладываемся в создание атмосферы доверия и безопасности».

Для коктейлей, которыми славятся «Трубы», пока рановато. И я перемещаюсь на студию Dreamlaser, которая делает одни из лучших мультимедийных шоу в России (на московском фестивале «Круг света» их постоянная площадка — Большой театр), проводит в Нижнем Новгороде международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals (запланирован на 27–29 августа) и которая в прошлом году открыла в здании бывшей типографии «Нижполиграф» арт-пространство «ЦЕХ», чтобы показывать лучшие примеры мирового медиаискусства. Креативный директор студии, 29‑летний Антон Колодяжный, рассказывает, как они с командой мечтают поработать на Олимпиаде, а еще на «Коачелле» и на концерте Канье Уэста.

А когда речь заходит о переменах в Нижнем, говорит: «Вы знаете Дашу Шорину? Вам надо обязательно пообщаться. Кажется, ее Институт развития городской среды (ИРГСНО) — это лучшие люди в городе. Мы когда-то делали инсталляцию для их фестиваля «О’Город», который проводили ребята-энтузиасты и куда съезжались главные архитекторы страны и создавали здесь точечные городские проекты и арт-объекты. А теперь все это разрослось до института, который отвечает за все обновления общественных пространств. И классно, что у них все прозрачно. Вся информация есть на сайте, я был на пяти собраниях в кафе «Селедка и кофе», где обсуждались концепции и проекты».

Все в сад

И вот мы уже сидим с Дарьей Шориной, 31‑летней брюнеткой с небрежно заколотой копной волос, в спадающем с плеча свободном кардигане и с легкой синевой вокруг глаз. Десять вечера субботы, телефон сел десятый раз за день, а Дарья не останавливается. «Здесь живет куча классных людей, которые зачастую включены в федеральные или даже мировые сообщества, и мы пытаемся сделать так, чтобы город им соответствовал», — говорит она. Цель программы «Среда 800», которую разработал и курирует ИРГСНО, — создать в Нижнем единую городскую ткань, то есть связанную сеть общественных пространств. Чтобы с набережной Гребного канала можно было пройти на Нижневолжскую, оттуда подняться в Александровский сад с деревянной сценой-ракушкой, пройти вдоль кремля, выйти на пешеходную Большую Покровскую, дойти до площади Горького, спуститься на площадь Маркина, к Речному вокзалу, и вернуться на Нижневолжскую набережную или перебраться через реку к Нижегородской ярмарке — ее из рынка, где торгуют шубами и медом, тоже делают современной и открытой. И все эти пространства могут стать площадкой для фестивалей и концертов на выходные, а в будни — для занятий спортом или йогой, да и просто приятным местом, где можно провести время на лавочке с друзьями, кофе или ноутбуком. «Современный человек, — объясняет Дарья, архитектор по образованию, — использует городскую среду разнообразнее, чем раньше. Не как дорогу от дома до работы или выходные в музее и парке. Теперь на улицу перемещается многое из того, что мы привыкли делать в помещении: еда, учеба, работа, общение. Переговоры под открытым небом — почему нет?»

Лавочка в рассказе Дарьи — почти символ. В конце 1990‑х местные власти стали их убирать, чтобы не провоцировать распитие алкоголя и прочие маргинальные явления. И «единая городская ткань», о которой говорит и Шорина, и 34‑летний москвич Олег Беркович, который в 2018 году вошел в команду нового губернатора Глеба Никитина, а прошлой весной стал зампредседателя правительства и министром культуры Нижегородской области, тоже не просто модный фразеологизм из мира урбанистики. До недавнего времени с пешеходными маршрутами в Нижнем было туго, а у города было прозвище Синезаборск.

В 2005 году мэрия решила реконструировать Нижневолжскую набережную, и вскоре один из лучших видов на реку был закрыт синим забором — такими тогда было принято огораживать городские стройки, но забор на набережной стал знаковым. Кризис конца 2000‑х остановил проект, начались суды, площадка с торчащими там и тут бетонными конструкциями пустовала, и постепенно за забор стали проникать художники.

Голос улиц

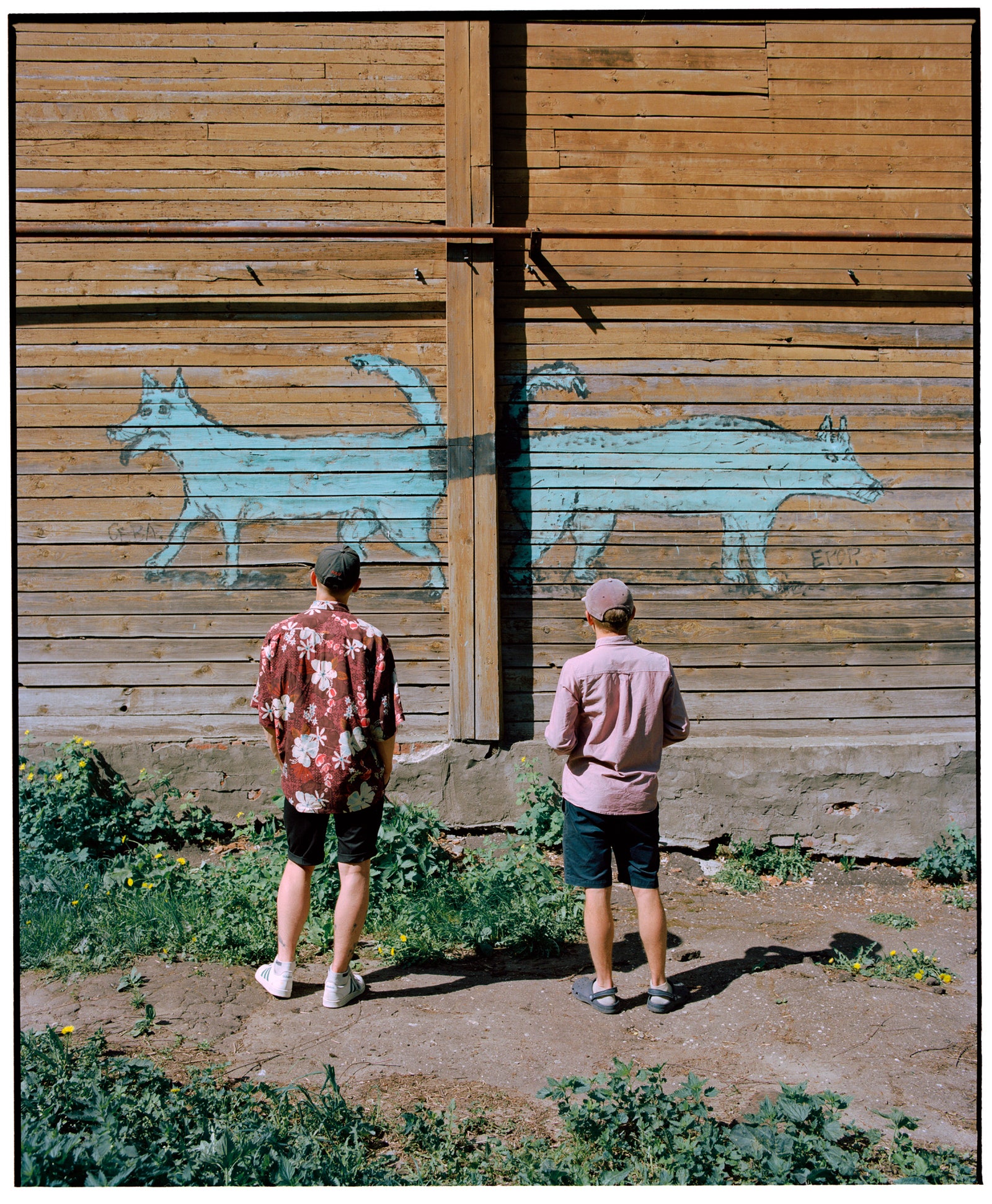

Первыми пробрались местные enfants terribles, Ерор и Сева из группы «ТОЙ», которые хоть и выставляются со своими иронично-примитивными работами на тему городского быта везде, от местного «Арсенала» до столичного «Гаража», но от партизанского искусства не отказываются, фамилии не раскрывают, лиц не показывают. Следом дорожку за забор разведали другие художники, и стройплощадка превратилась в галерею под открытым небом. «Муралы стали важной частью ландшафта, городской кожи. Не говоря уж о том, что оттуда открывался прекрасный вид на другой берег, — вспоминает 30‑летний резидент мастерской «Тихая» Яков Хорев. — Людям хотелось посмотреть, что творится за этим забором, который всем осточертел. Мы стали водить туда экскурсии. Мне понравилась роль просветителя, который показывает, что забор не всегда преграда, иногда это возможность преодолеть собственные ограничения, сломать стеклянный потолок, получить новый опыт».

На пике интереса вылазки в «зазаборье» набирали до двухсот человек. К чемпионату мира 2018 года забор снесли, набережную расчистили, но экскурсии по нижегородскому стрит-арту к этому времени охватили весь город и пользуются бешеным успехом как среди туристов, так и среди местных жителей.

На одной из таких экскурсий, причем проходящих не по центру города, а за Окой, художник Никита Nomerz и куратор Майя Ковальски показывают разномастной публике огромные, яркие работы на торцах пятиэтажек, трансформаторных будках и опорах моста и на пальцах объясняют, чем граффити отличается от стрит-арта. Граффити — субкультура, партизанская, часто на грани с вандализмом, которая в основном связана с написанием шрифтов и освоением пространства: чем больше меток оставил, тем лучше. Стрит-арт же работает со средой, с архитектурой, с гением места.

Так в 2015 году екатеринбургский художник Тимофей Радя и москвич Стас Добрый, делая работу для фестиваля «Новый город: Древний», расспрашивали жителей об истории дома — он был построен в 1926 году как одно из первых кооперативных зданий в городе. И в результате расписали его кружевами, как на салфетках, которые вяжут бабушки, и цитатами из «Исповеди» Блаженного Августина, посвященными человеческой памяти.

От гнилушек к арт‑объектам

Живопись на дереве — вообще фирменная черта нижегородского стрит-арта. Деревянной архитектуры в городе много, хоть и становится все меньше, при этом рисовать на дереве — совсем не то, что на бетоне. Фактура особая, да и краска, если просто распылять ее из баллончика, впитывается и не выглядит такой яркой, какими мы привыкли видеть граффити. «А если работать кистью, можно наносить разные слои, что-то делать полупрозрачным, а что-то более четким, — объясняет Артем Филатов, создатель того самого фестиваля «Новый город: Древний» (2014–2016), неформальный лидер мастерской «Тихая» и дважды обладатель премии «Инновация». — Плюс, рисуя на одно-двухэтажных домах, ты неминуемо начинаешь общаться с жителями. Большие работы уже нельзя нарисовать ночью, чтобы остаться незамеченным. И вместо того чтобы бегать от города, ты вступаешь с ним в контакт, и он отвечает тебе взаимностью. Когда мы делали фестиваль, люди часто сами приходили и говорили: «Мы хотим, чтобы вы на нашем доме что-то нарисовали».

Выразительный стрит-арт на фасаде превращает обычный, а зачастую и заброшенный дом из «гнилушки», как их тут презрительно называли, в достопримечательность. И говорить о проблемах незаконного расселения или пожаров с помощью искусства — Андрей Оленев нарисовал пустые ведра, которые свешиваются из почерневшего окна, а Илья Мозги выкрасил забитый фанерой дом в черный цвет и написал «Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя» — оказалось гораздо эффективнее, чем с помощью вечно гонимых пикетов и плакатов. Так художники где-то сознательно, где-то не очень стали соратниками градозащитников.

В 2018 году, накануне чемпионата мира по футболу, три сообщества — стрит-арт, городские активисты и урбанисты — объединили усилия. Дарья Шорина с друзьями-архитекторами сделали фестиваль «Огород. Окно». Позвали защитников исторической архитектуры, вместе с ними выбрали предназначенные на снос деревянные дома ХХ века в квартале церкви Трех Святителей, что в двух шагах от центра. Убрали с них баннеры и защитные сетки, а окна нижних этажей, чтобы никто туда не залезал, не пачкал и не жег, решили закрыть не досками — как это обычно делали жители в рамках волонтерского проекта «Народная консервация», — а листами фанеры с работами художников главным образом из мастерской «Тихая». «Теперь эти дома встали в очередь на реставрацию, так что наши работы снимут, и мы думаем, что с ними делать дальше», — говорит Шорина.

Краски и галстуки

Снос домов остановили, конечно, не только художники. Бумагу подписала Общественная палата, но и там инициатива шла снизу. «Нам удалось подружиться с замечательным молодым застройщиком, который вообще-то строитель в третьем поколении, а градозащитники и застройщики обычно злейшие враги, — рассказывает Нина Ершова, инженер-строитель по образованию, многолетний участник движения по защите деревянной архитектуры и в тот момент член Общественной палаты. — И вдруг он говорит: «А давайте сделаем в Нижнем «Том Сойер Фест»? Это как в Самаре, когда жители сами восстанавливают старые деревянные дома. Я помогу организационно». А надо понимать, что волонтеры могут спасать отдельные строения, но, чтобы делать что-то масштабное, им не хватает самоорганизации. Мы выбрали дом, устроили краудфандинг, строители помогли с материалами, и в итоге за месяц мы отремонтировали кровлю, фасад, декор, сделали цоколь и отмостку. Вытащили весь мусор. На сдачу объекта пригласили городскую администрацию, а они нам сказали: «Вы так хорошо справляетесь, вот вам ключи от остальных домов». Мы и на покраску других домов их приглашали, и получалось, что это отличная коммуникационная площадка для встреч без галстуков, когда чиновники, оппозиция, градозащитники становятся просто людьми, которые живут в одном городе и, крася стену, вспоминают детство и разговаривают о жизни».

Теперь Нина Ершова управляет АНО «Заповедные кварталы» и разрабатывает планы реставрации и дальнейшего возвращения в нормальную жизнь еще десятков домов в том же квартале церкви Трех Святителей. «Мы пришли сюда, чтобы оживить дома-призраки, а поняли, что жители и истории, которые здесь происходили, интереснее, чем стены», — говорит Нина и показывает найденную в обшивке винтовочную пулю, вокруг которой уже разворачивается целый детектив. В ближайших планах помимо масштабных реставрационных работ — концерты с балкона дома, где жили Шаляпин и Горький: «Они когда-то, еще до знакомства, вместе пробовались в хор в Казани, Горького взяли, а Шаляпина нет. А потом встретились здесь, строили планы на новый век, ставили спектакли, работали и валяли дурака». Проект, посвященный Горькому-хипстеру: «все эти рубахи, гиря, которой он крестился, любовь к фотографии и толпы фанатов-подмаксимовиков». И восстановление садов.

Горький опыт

У молодого поколения к советскому классику, имя которого город, а также площади, улицы, музеи и кафе в нем носили до 1990 года, отношение неоднозначное.

Кому-то он набил оскомину, кто-то пытается найти к нему современный подход. Артем Филатов из «Тихой» и Иван Серый из команды Your Mum’s Knight поставили в обновленном сквере на площади Свердлова арт-объект в виде билетной будки с названием «Горький опыт» и оклеили ее афишами проектов пассионарного писателя. От поездки all inclusive на Соловки до Горьковских елок, которые устраивались для детей бедноты. И чайной «Столбы» — «пристанища босяков». Деньги на Народный дом, который теперь стал Театром оперы и балета, тоже дали Горький с Шаляпиным. Вернее, писатель инициировал проект, а бас пожертвовал гонорары от концертов. Роль художников в развитии города была значительна и сто двадцать лет назад.

Поставить на карту

«За каждым шагом, за каждой организацией, большой или маленькой, стоят конкретные люди, — убеждена директор «Арсенала» Анна Гор. — Пока не пришел Иванов, ничего не сдвигается. Пока идея Сидорова не начинает воплощаться в жизнь, ничего не происходит. Это не разнарядка, это не приказ, это не какая-то административная воля, это воля конкретного человека, который инициирует процесс и берет на себя ответственность. Ответственность тут ключевое слово. Он потом может к административной воле апеллировать и еще к каким-то источникам, но изначально человек просто должен очень хотеть».

Уроженка Горького и выпускница Института живописи, ваяния и зодчества имени Репина Анна Марковна, проработав 17 лет в Нижегородском художественном музее сначала младшим научным сотрудником, потом заведующей отделом по работе со зрителями, в 1992 году уволилась. Ее примеру последовала подруга, преподаватель истории искусств Любовь Сапрыкина. «Мы решили, что сейчас наше время. Что мы должны начать сейчас, а то потом поздно будет».

Цель была ни больше ни меньше — «поставить Нижний Новгород на карту современной культуры. Наша первая организация называлась «Кариатида», потому что современное искусство в тот момент больше всего нуждалось в поддержке. А через него мы хотели решить и другую задачу — двинуть людей, город, регион в целом в сторону современности».

Знакомить нижегородцев с актуальным искусством начали с выставок из московской галереи Марата Гельмана, располагавшейся тогда в подвале на Полянке. «Все было просто: вещи не страховались, доставляли мы их с оказией или сами художники привозили. У нас была бильярдная на последнем этаже Дома архитекторов. Там действительно стоял бильярд, он был центром пространства, рабочим верстаком современного искусства. На нем мы раскладывали листы графики, на стенах развешивали живопись, в центре делали инсталляции. Показывали Тимура Новикова, Полисского и Батынкова, Макаревича с Елагиной. Кулик у нас спал. Все было немножко по-домашнему, и в этом было обаяние момента. При этом нам сразу удалось показать внятные, интересные образцы современного искусства».

Бульон и котел

В конце 1990‑х центр «Кариатида» предложили сделать филиалом ГЦСИ, с тех пор он многократно менял головную организацию и сейчас под крылом Пушкинского музея. Постоянное здание — бывший арсенал в кремле, у которого к тому моменту провалилась крыша, — удалось получить только в 2003 году. Едва забетонировали подвал, Анна Марковна пригласила туда художников, которые, как она говорит, занимались «живописью на улице», с единственным условием — сделать так, чтобы изображение на стенах не прерывалось. Выставка Subway, в которой поучаствовали, кажется, все герои нашей съемки, стала одним из поворотных моментов в формировании нижегородского стрит-арта.

«Эта страта художников, любящих город, работающих в технике живописи на старых сараях, заборах, каких-то полуразрушенных остовах зданий, возникла параллельно, без нашего участия, — говорит Анна Гор. — Но чтобы несколько талантливых людей собрались в одном пространстве и объединили свои задачи, надо создать среду. И наверное, в чем‑то мы, в чем-то природа, а в чем-то еще ряд конкретных людей создали этот раствор, насытили питательный бульон, и из него появились художники. Это большое везение, основанное на большой работе».

Пожалуй, главным из тех конкретных людей, чья воля и энергия запускают глобальные процессы, в нижегородском стрит-арте был Василий Рагозин. Появившийся на рубеже нулевых и десятых из ниоткуда и через несколько лет растворившийся в огнях большого города. Говорят, он когда-то сам занимался искусством, был связан то ли с IT, то ли с кофейной культурой (а скорее, и с тем и с другим), теперь он вроде живет в Москве, и, как шутят (а может, и нет) художники из команды «ТОЙ», у него есть два робота-пылесоса: Сева и Ерор.

Человек-загадка появился на открытии первой выставки нижегородского стрит-арта «Артерия», которую Артем Филатов и Никита Nomerz вместе со студенткой-пиарщицей Марией Угнич сделали в 2009‑м в фойе кинотеатра «Рекорд». И все завертелось. Тут же началась подготовка к следующей большой выставке Crosspoint, где 25 участников по жребию разделили на пять команд, каждой дали по залу и предоставили полную свободу действий и взаимодействий. «Получился очень классный котел, — говорят Иван Серый и Максим Трулов из Your Mum’s Knight, — потому что до этого среди художников была разрозненность. С одной стороны, конкуренция и личная неприязнь, с другой — это были просто люди разных профессий: не все работали на улице, кто-то был дизайнером, фотографом… Андрею Оленеву из «Тихой» Василий просто сказал: «Давай ты сделаешь для выставки свою первую работу».

Правда, это был уже следующий проект — Subway в «Арсенале», организованный вместе с Анной Гор. «Наверное, благодаря этим выставкам у нас, уличных мальчишек, сформировалось представление, что значит быть художниками, как можно взаимодействовать с арт-институциями, что-то показывать людям, — говорят Иван и Максим. — Когда ты рисуешь на улице, ты поначалу про это не думаешь. А у любого искусства должен быть зритель, и мы осознали эту важную для художника истину».

Выставками деятельность Рагозина не ограничивалась. Он писал тексты про стрит-арт в газету «Селедка» и читал лекции. Собирал художников, которым тогда было лет по 18–20, у себя дома, устраивал просмотры европейского артхауса, ставил авангардный джаз и знакомил с главными именами в современном искусстве и стрит-арте. Возил в Москву на выставки Марка Ротко и Пикассо. Обсуждал новые работы и будущие проекты, курировал и вдохновлял.

«Помню, мы вышли от Рагозина такие: «Блин, может, пойдем порисуем вместе?» — сидя на живописных развалинах стадиона «Водник», где никакой воды нет, а только бетонные ступеньки, сквозь которые прорывается трава, вспоминают Сева и Ерор, «ТОЙ». — Дошли пешком ко мне домой, взяли всю краску, какая была, бирюзовую. — Канистра литров 20. — А еще баллончики и все, что есть. Нашли денег на такси, доехали до Ашхабадской, где, как я до этого приметил, стояла лестница. Огромная, из цельного бруса. И мы, два таких карапуза, час с ней таскались. — Потом пришли на Покровскую и сделали с тобой чайник. А на следующий день — деда Мазая с зайцами. — До сих пор ненавижу Ерора, потому что он рисовал по одной точке в минуту. Точки вышли охренительные, но я‑то пытался все сделать быстро. — Мы еще немыми притворились, когда к нам тетка с собакой подошла и начала ругаться. Короче, было жестко».

Маленькие миры

Переход нижегородцев от хулиганского граффити с баллончиками к легальной живописи кистями связывают в том числе и с просветительской деятельностью Рагозина, ставившего перед художниками более сложные задачи, чем просто оставить след на стене. Теперь каждый из них работает в своем стиле и направлении, зачастую совмещая уличное искусство со студийным.

Артем Филатов делает офорты и арт-объекты в жанре «консервированный случай», вроде электрической коробки-автомата, которую подпирает отвертка, чтобы не вышибало пробки. Такой бытовой абсурд. А еще Артем разбил сад («в идеале вечный») при первом в Нижнем Новгороде частном крематории: «Чтобы не бояться смерти, надо эту тему проговорить, сблизиться с ней. Раньше этим занималась церковь, а теперь художники».

Андрей Оленев иногда пишет свои сюрреалистические, вдохновленные европейской классикой картины на фасадах домов, но чаще создает живописные коллажи. Фотографирует дом, потом на компьютере дополняет этот портрет объектами вроде костра, да так, что не отличишь, где правда, где вымысел, а потом рисует все это маслом по дереву.

Антон Мороков рисует лаконичную графику со стрелами, перьями и флагами и с надписями типа «зажечь сердца, но не сейчас», которая в том числе висит в номерах Sheraton’а. А на последней Триеннале устроил в «Гараже» арт-интервенцию: двадцать дней инкогнито работал то охранником, то бариста, то монтажером выставки, то экскурсоводом, то официантом на фуршете. Как настоящий трикстер, проник в закулисье современного искусства, все изучил, а потом смонтировал про это ролик и на презентации извинился перед всеми невольными участниками проекта.

Владимир Чернышев делает проекты в заброшенных деревнях, рисуя на домах или создавая арт-объекты вроде автобусной остановки в лесу. «Это место бесконечного ожидания. Плюс история про бесполезность искусства, видно, что художник потратил время, силы, сделал проект, который маскируется под что-то функциональное, но кому нужна остановка, если нет дороги. И наконец, мне нравится, что, чтобы посмотреть это искусство, ты должен проделать некий путь. Я не вожу туда экскурсии, но иногда бывают прогулки».

Яков Хорев видит себя детским художником и рисует скетчи, похожие на настольные и уличные игры, а недавно в Выксе сделал проект, попросив местных жителей рассказать о своих желаниях и записав их в виде спиралей на асфальте.

Сама мастерская «Тихая» из комнатки и подвала под ней вот-вот разрастется до центра современного искусства с открытым хранением работ, арт-резиденцией и выставочным пространством.

В Your Mum’s Knight Ваня Серый создает маленькие миры — застекленные комнатки, где обитают крошечные человечки из глины или керамики, — и вставляет их в стены домов, например, вместо выпавшего кирпича. Максим Трулов и Ксюша Ласточка рисуют на улице и в студии черно-белые панно с мультяшными героями на темы смерти, детских страхов и жизни в изоляции.

«ТОЙ» верны себе и уличному искусству. Балансируют между музейными проектами — в день нашего интервью сделали напротив «Арсенала» зеркальную стену для селфи, но которая вся «замусорена» рекламными баннерами, вечно выползающими на тебя, когда не просишь, — и спонтанным желанием пойти и нарисовать что-то на стенке. «Мы как-то обещали в интервью, что до последнего будем рисовать на улице».

Хрусталь и локдаун

Никита Nomerz уже пять лет делает фестиваль «Место», в рамках которого художники со всей страны, а то и из-за границы приезжают в Нижний, чтобы легально создавать на улицах свои работы. Сам Никита больше всего ценит в стрит-арте возможность диалога — со средой, другими художниками, прохожими, властью. На локдаун он откликнулся серией работ «Режим повышенной готовности», где среди прочего нарисовал людей в противогазах и свой QR‑код. Часть работы «Все тайное становится…», написанной на щитах, закрывавших старый дом, снесло ураганом накануне весенних митингов, и градозащитный смысл стал еще и политическим. А когда нарисованную на еще одном старом доме хрустальную вазу кто-то перечеркнул надписью, мол, «ничего не понятно», Никита восстановил рисунок, но нарисовал на вазе трещину, подчеркивая хрупкость и исторической застройки, и стрит-арта, и человеческой жизни.

«Наши художники — это ребята, у которых, как правило, нет профессионального образования, но они работают каждый день и к 30 годам уже состоялись. Они цельные внутри себя и знают, чего хотят, — говорит бизнесмен Дмитрий Володин. — Важно, что все лучшее, что здесь есть, происходит без дополнительной поддержки, само собой. Я как-то познакомился с родителями Никиты Nomerz’a, очень приличные люди, говорю: «Какое счастье!» — «Дима, а мы хотели, чтобы он в костюме ходил». — «Вы что, ваш сын счастлив, и он меняет жизнь. Фразами». Парню 31 год, он пишет фразу, ты проезжаешь мимо, останавливаешься, читаешь ее с одной стороны и с другой, а там «друг-враг». Зависит, как посмотреть».

Успех нижегородского стрит-арта сам Никита объясняет так: прежние власти смотрели на него сквозь пальцы и, в отличие от Москвы и Питера, не закрашивали. Поэтому с 1990‑х накопился мощный пласт и выросло несколько поколений художников. А новая администрация поняла, что стрит-арт — это бренд и способ сделать город привлекательным для молодых и модных. Фестиваль «Место» второй год проходит в рамках программы «Нижний 800».

Город для людей

«Надо поддерживать все живое, неважно, к какой сфере культуры оно относится, — говорит Олег Беркович. — Задача чиновников — стараться распознать все настоящее и создавать условия для развития. И да, фокус на современном искусстве сейчас один из ключевых. Но начинается все с экономики. Нижний Новгород постепенно переходит в постиндустриальный мир, и к сильной промышленности добавляется мощный хай-тек. Сектор IT растет очень быстро, выпускников меньше, чем спрос на них. И надо сделать так, чтобы у этих ребят не было поводов уезжать. Для этого нужны красивый город, удобная инфраструктура и живая культура».

Рефрен «чтобы не уезжали» проходит через разговоры и с частным бизнесом. Dreamlaser для этого построили офис, где есть все: от мини-футбола до спальни. Плюс сотрудникам оплачивается любое обучение.

Ресторатор Сергей Уханов с мягкой улыбкой рассказывает остросюжетную историю о том, как в 16 лет устроился в бар, как в 18 работал в московском клубе «Зона», где по барной стойке ходили голые девушки, как в 20 вернулся в Нижний, чтобы стать управляющим ресторана, как трижды оказывался «немножечко обманут» инвесторами, как потом, вдохновившись Пикником «Афиши», решил открыть свой бизнес и продавать лапшу навынос, как нашел повара-китайца, как поехал на рынок в Люблино (примерно так нам в прошлом году описывали рынок в Ухани) за ингредиентами, как китаец отпросился на родину и пропал и как уже восемь лет семья узбеков каждый день руками смешивает тесто в пропорции 5 килограммов муки на литр воды («воду приходится вбивать кулаками»), а потом тянет лапшу — и так 700 порций в день. За это время неутомимое семейство обеспечило недвижимостью всю родню в Узбекистане, а Сергей благодаря успеху лапшичной «Совок» открыл в Нижнем еще ряд заведений: от бургерной «Салют» и пиццерии «Юла» до вдохновленного Шри-Ланкой «Цейлона», где подают огненный, незабываемый карри, воду подкрашивают цветками синего лотоса, а сорбет посыпают пылью из цедры лайма. Как Сергей по всему миру собирал специалистов по карри и опоздал на самолет, добывая книгу рецептов, отдельная история. Но сводится все к тому же, к людям: «Этот проект явно не про бизнес, он про вдохновение и развитие. Самое стремное, когда ты теряешь людей, потому что не можешь исполнить их ожиданий. И вроде только все наладилось, а человек уезжает в Москву или в Питер. Значит, нужно дать ему что-то более ценное. И «Цейлон» — это как раз история про возможности, про то, что ты не ограничен городом и его аудиторией, что ты можешь делать чуть больше, чем от тебя ожидают. И это заставит нас всех больше читать, общаться, путешествовать, двигаться вперед».

Евгений Бартенев — выпускник Вышки, который консультировал РЖД и вертолетный завод, но предпочел открыть камерный бар в Нижнем (если вы дочитали до этого момента, вам полагается коктейль из рома, сока лайма, ликеров из цветков бузины и фиалки и маринованной в тимьяне и розовом перце луковицы), — больше всего гордится, что за семь лет из команды ушли всего двое и это почти семейное предприятие. «Я выбирал ребят не по тому, как они делают коктейли, а по тому, какой это человек». Теперь парни из «Труб» входят в списки лучших бартендеров мира.

«Куда теперь?» — спрашиваю я Анну Гор. «Хочется достойно отметить 800‑летие и вернуться к трудовым будням. Юбилей — это праздник, у хозяев полно хлопот. И надо проснуться утром и освоить легкий ритм текущего процесса. Только так, а не в надрыве можно делать прорывные вещи. Хочется привезти коллекцию знаменитого музея. И продолжить разговор с Герленами про выставку художников, получивших их премию. Раньше это было невозможно, надо было создать себе репутацию, показать, чего мы стоим. Теперь нас знают все». Кто не знает Аню и Диму.

Задача поставить Нижний на карту современного искусства выполнена? «Знаете, как в советское время говорили: «В целом — решена».

Фото: Евгений Кузнецов. Стиль: Ольга Дунина. Прическа и макияж: Марина Рой/Tigi. Модель: Дарья Шульгина/Modus Vivendis. Ассистент фотографа: Александр Куликов. Ассистент стилиста: Анастасия Митина. Креативный продюсер: Илья Вершинин. Продюсеры: Алина Куманцова, Данил Белобрага. Кастинг-директор: Илья Вершинин. Ассистенты продюсера: Анна Хлоева, Анастасия Певунова

.jpg)

.jpg)