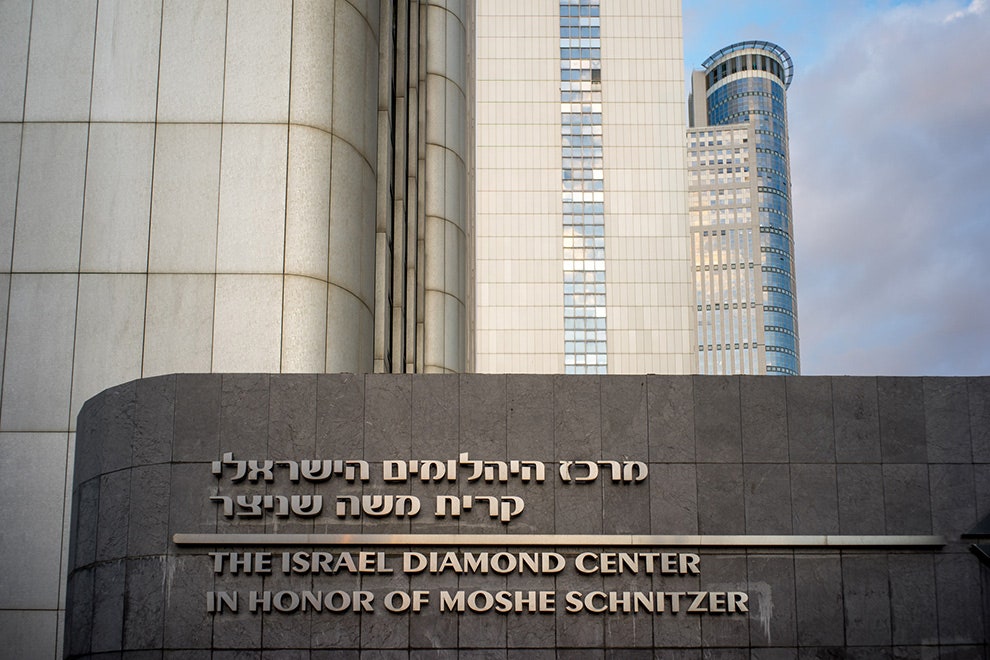

Израильская алмазная биржа волнует меня уже лет пять. Во время одной из поездок в Тель-Авив друзья попросили забрать по адресу в Рамат-Гане фамильный теннисный браслет. Сплошная бриллиантовая лента (карата на четыре суммарно, не более), сделанная еще в семидесятые, утратила пару камней, не выдержав темперамента новой хозяйки, — и браслет отправился на Землю обетованную за месяц до меня. Почищенный, отремонтированный и с двумя новыми бриллиантами, он ждал в крошечном кабинете на втором этаже даже не местного ювелирного, а маленького зоомагазина. Пять минут ожидания под отдаленный щебет крупного зеленого попугая, замеченного внизу у кассы, — и я забираю украшение из рук мастера. Он же рассказывает, что я нахожусь не в обязательном для каждого крупного города ювелирном квартале, а в самом центре мировой торговли бриллиантами. И вообще, та группа высотных зданий, у которой я вышла из такси в беспощадную жару израильского сентября, — это алмазная биржа, бурса яхалом.

В самом начале ХХ века еврейское сообщество Бельгии и Голландии отправило своих диамантеров учить алмазному делу детей, потерявших родителей в погромах. В 1937 году, поколение спустя, видные мастера под руководством Йозефа Нэдэля и Цви Розенберга открыли первую алмазную фабрику в Петах-Тикве. В том же году двери открыл легендарный Палестинский алмазный клуб, который деликатно делила между собой пара влиятельных групп. В конце концов, он переехал в Тель-Авив, на угол улицы Алленби и бульвара Ротшильда. Несогласные остались в Натании, которая лет десять держала гордое прозвище Алмазного города. На момент окончания Второй мировой войны экспорт ограненных алмазов из Израиля достиг приблизительно 16 миллионов долларов. Кутюрное вечернее платье в те годы можно было заказать за $500.

С тех пор я не раз возвращалась в Рамат-Ган. Комплекс зданий биржи я научилась отличать с высоты птичьего полета — его хорошо видно по левому борту при посадке в аэропорту Бен-Гурион. Однажды я даже провела минут двадцать в одном из корпусов — по предварительной договоренности с одним из брокеров, который раздобыл для друзей желтый бриллиант на помолвку. На следующий день я сделала на правом запястье татуировку מזל וברכה — «мазаль убраха», этими словами на всех алмазных биржах заключаются сделки.

Я понимала, что рано или поздно расскажу читателям русского Vogue об этом удивительном месте, где, скорее всего, побывал хотя бы один бриллиант из вашей шкатулки. Моим проводником согласился стать наш бывший соотечественник Серж Хэнвен, харизматичный и суровый бизнесмен, генеральный директор African Mining Company (AMC Diamonds). Тринадцать лет на бирже. Сделки с камнями размером с подушечку жвачки — прозаичные будни. Желанный для миллионов людей «каратник» — дело одной sms. Мягко говоря, не собеседник — а мечта ювелирного журналиста. Окей, любого журналиста.

Бриллиант — мелодичное название для алмаза, прошедшего огранку. После нее не самого романтичного вида минерал, когда-то вынесенный из недр земли потоками магмы, становится ловушкой для света. Считается, что в природе алмазы ювелирного качества — редкость, хотя залежи минерала есть на всех материках, кроме Антарктиды. Тысячи лет человек собирал алмазы по берегам рек (и делает это до сих пор), где-то возникали традиционные шахты и копи. Бриллиантовый бум ХХ века обеспечила промышленная добыча алмазов за счет разработок кимберлитовых трубок, особых состояний породы, заданных формой вырвавшейся из центра Земли лавой. Человечество в лице алмазодобывающих компаний превращает эти залежи сокровищ в карьеры, воронки с километровым диаметром глубиной в 300–500 метров. Понятно, что позади у каждого бриллианта из вашей шкатулки — сложный путь. И алмазная биржа — в Израиле или Бельгии — была важным его этапом.

Серж встречает меня на проходной «бурсы» и выступает для местной охранной системы живым гарантом моей благонадежности. Через полчаса я узнаю о том, что подобные правила — дань не только здравому смыслу, но и традициям Синедриона, судебного органа Древней Иудеи. Пока же, миновав охрану, мы оказываемся у входа в общий зал биржи. Мимо деловито снуют люди, много — как в обеденное время в коридорах крупного колледжа. Мужчины и женщины разного возраста, в традиционной и деловой одежде, все разные. Однако у большинства с собой маленький чемодан на колесиках. Такой же лежит в моем гостиничном номере — норма ручной клади для провоза на борту самолета.

«Мы только что прошли охрану, здесь-то и начинается биржа, — рассказывает Серж. — Это брокеры, наша кровеносная система. У каждого в чемоданчике легко может быть бриллиантов на сумму в несколько миллионов долларов. Они забирают их из одного офиса и предлагают в других: там, где сегодня есть конкретные заказы на эти камни. На всей территории биржи действует особая страховка. Выпал из кармана камень и потерялся? Страховая компания возместит ущерб». На этом моменте я вспоминаю, как узнала, что в стоимость жемчуга заложены расходы на перевоспитание браконьеров вокруг морской фермы. Неужели и цены на бриллианты формируются не без учета бюджетов на создание уникальной среды для торговли ими?

Каждый сантиметр биржи находится под видеонаблюдением. Камеры следят в том числе и за чистотой репутации. Пару лет назад один из дилеров, стоя в лифте, неловко повернул открытый конверт с камнем и сертификатом и выронил бриллиант. Оплошность заметил его сосед, аккуратно прикрыл потерю ногой, а когда лифт опустел — поднял довольно крупный, больше карата, бриллиант. Его законный хозяин, обнаружив пропажу, обратился к охране, которая подробности эти и увидела. На следующий день человека, который утаил камень, вызвали на разговор. Когда он сказал, что как раз собрался возвращать пропажу, ответ был жестким: «Спасибо, больше сюда не приходи». Его лишили доступа на биржу.

Мой спутник рассказывает, что на территории имеются синагога, медицинский пункт (24 часа в сутки дежурит кардиореанимационная бригада), туристические агентства, геммологические лаборатории, таможенный пункт, логистические компании, магазины, курьерские компании и рестораны. То есть все, чтобы можно было не покидать здание в рабочие часы. Спойлер: при подготовке этого репортажа я наконец-то узнаю — где в Тель-Авиве (от пляжа до Рамат-Гана на машине всего 15 минут) можно найти действительно вкусные суши.

«Это государство в государстве. Есть свой внутренний суд, состоящий из наиболее авторитетных членов биржи, и 99% cпоров не выносятся в общегражданское поле, все решается на месте, — со спокойной гордостью рассказывает Серж. — Стать одним из нас крайне сложно, должно быть выполнено много условий, начиная с минимального пятилетнего опыта работы в алмазной отрасли (из которого три — в компании здесь же) и до рекомендации пяти действующих членов биржи. Каждый из них ручается минимальной суммой в $30000 — на тот случай, если ваши действия повлекут финансовые или репутационные убытки. Рядовые сотрудники — ассистенты, бухгалтеры, офиc-менеджеры — для получения постоянного доступа проходят обязательную проверку детектором лжи и предоставляют справки из полиции об отсутствии криминального прошлого».

Мы поднимаемся на 20-й этаж и выходим в длинный коридор со множеством дверей. Каждый офис — отдельная компания. На дверях висят бумажки, исписанные характеристиками бриллиантов. Это запросы, которые позволяют брокеру, не заходя в кабинет, узнать, что его обитатели хотели бы купить. Низкий уровень цен повергает меня, знатока ассортимента ведущих ювелирных Домов, в священный ужас. Серж смеется: «Конечно, это не финальная, а стартовая цена!» Еще я стараюсь помнить, что я на территории сделок b2b — между такими дельцами, как Серж, и байерами с Place de Vendôme, парижской площади Ювелиров.

Прежде чем рассказать о своем личном трудовом пути, Серж поступает как настоящий джентльмен и достает десяток камней от карата и выше. Мне предстоит самая увлекательная в моей жизни лекция о характеристиках бриллиантов. Подробности — во второй части репортажа.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: MIKHAIL MENDELEVICH