Алина Глазун — 33-летняя московская художница и искусствовед, которая работает со словами и предметами. Ее запоминающиеся инсталляции с буквами для игры «Эрудит» вы наверняка видели на арт-ярмарках, в музеях и на просторах инстаграма. Сейчас в ММОМА идет выставка «Летняя коллекция», где транспарантам Алины отведен целый зал. На этой неделе ее работы едут в Берлин, а на предстоящей ярмарке Cosmoscow Глазун представит арт-объекты и свой первый фарфоровый сервиз. Vogue встретился с Алиной накануне осеннего сезона и обсудил с ней дадаизм, моду и искусство прошлого.

Последнее — это звание, которым меня наградил художник и мой приятель Дмитрий Гутов. Я сначала не понимала почему, но потом смирилась, — видимо, его вдохновили мои яркие наряды и несовместимые фактуры. К тому же я часто работаю с найденными предметами, которые кто-то может считать ненужными.

Многие думают, что в моих работах заключен какой-то месседж. Но для меня текст — это некий орнамент, в котором меня волнует сочетание цвета с ритмом букв, а смысловая нагрузка вторична. Мне важно, чтобы слово было приятно читать, произносить. Я пытаюсь опустошить слово от привычных коннотаций, предлагаю зрителю посмотреть на него более чисто. Когда в пустую коробку наклеиваешь фразу, кажется, что это концептуализм. А если добавляешь туда котика с висящими ушками и тупым лицом — пафос снижается. Это дадаистическая практика, она мне близка, но с фокусом на благородство и визуальность вещей и цветов.

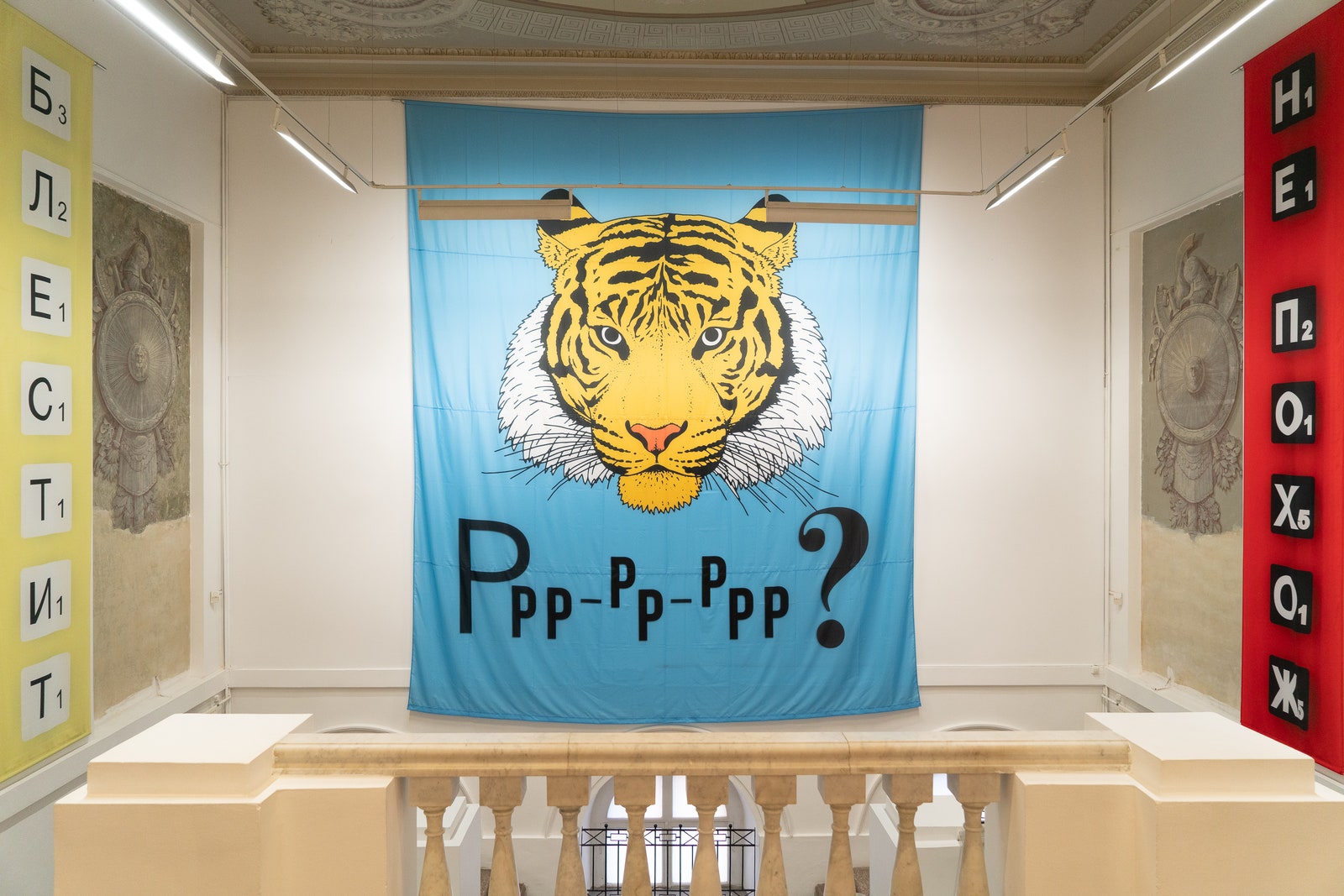

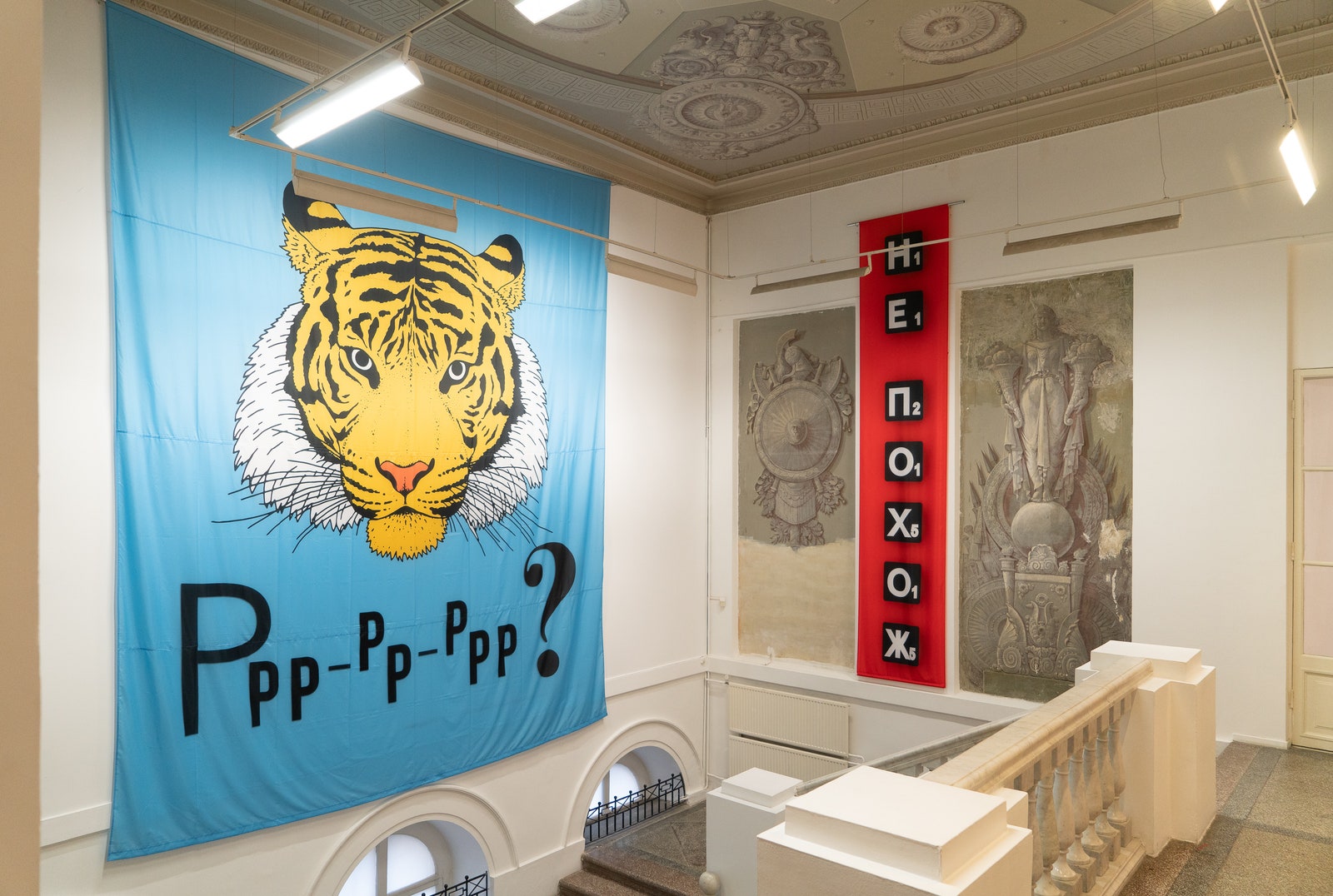

Это часть моей серии из десяти транспарантов, которую мы делали с питерской галереей «Миф» для «Пассажа» в 2019 году. Все, что написано на транспаранте, кажется манифестом. На моих транспарантах изображены довольно бессмысленные вещи: допустим, тигр, вопрошающий: «Ррр-рр-ррр?». Это концентрация моей работы с текстом. Ономатопея — звукоподражание животному, это несуществующее слово, но благодаря вопросительному знаку в конце оно вовлекает тебя в диалог, являясь по сути точкой ноль. Это то, к чему я стремлюсь, полное смысловое разрушение, коммуникация ради коммуникации. Этот метод позволяет открывать внутри себя и внутри зрителя пространства смыслов, куда очень многое можно проецировать.

После работы в жанре паблик-арт я поняла, что самые простые фразы, которые я использую, люди воспринимают по-разному. Например, фразу «Все немного разные», которая висела на фасаде Музея Москвы, практически ни одно издание не смогло правильно подписать. На фото был мой текст, а в подписи различные его вариации: «Все немного разные», «Мы такие разные», «Все такие разные» и так далее. Проекция наших знаний настолько превышает то, что мы реально видим. А как же мы вступаем в диалог? Получается, заведомо друг друга не понимая. Был еще один уличный проект — автобусная остановка с надписью «Все разминулись», и там тоже, конечно, началась народная интерпретация: «Мы разминулись», «Они потерялись». Меня это очень захватило, и я даже посвятила этому феномену свою персональную выставку в галерее «Миф» в этом году. Ключевыми на выставке были вопросы: «Что мы видим?», «Что тут написано?» и фраза «Смотри». А заканчивалось все на скульптуре курочки, купленной на блошином рынке, к которой случайно подошел металлический нимб от иконы. Позади нее я написала «ко-ко-ко». Для меня это кульминация, конец языка, конец смысла, чистота.

Ощущение, как будто вот-вот подступят слезы радости, как когда смотрю на сочетание розового, зеленого, серого мрамора в какой-нибудь итальянской церкви. Из искусства я больше всего люблю Раннее Возрождение, Северное Возрождение, Средневековье. Когда путешествую по Европе, могу проигнорировать музеи современного искусства, но ищу все Возрождение и Средневековье, которое есть в городе. На выставку Дюрера в венском музее Альбертина я на полном серьезе приходила, когда она открывалась, и уходила перед закрытием. Часами рассматривала его работы, это захватывающее чувство, когда интеллект из головы перемещается, и ты начинаешь воспринимать мир через сердце.

Я училась в МГУ на факультете искусств, там параллельно осваивала академический рисунок и историю искусства. Это произошло практически случайно. Я никогда не ходила в художественную школу и даже в музеи, мой папа — летчик, мама — домохозяйка. Я поступила с портфолио, которое подготовила за три месяца, а другие абитуриенты шли к этому почти всю жизнь. Что разглядела в моих работах приемная комиссия? У меня интуитивно включилось правильное 3D-мышление. Мои рисунки не изображали натюрморт с точностью, но с аналитической точки зрения все объемы были переданы достоверно. Естественно, работы других поступающих были более эстетичны и «правильны». Но в процессе учебы нам давали настолько фрустрирующие задания, что мы все сравнялись. Оказалось, нарисовать смятую салфетку гораздо сложнее, чем статичный натюрморт, в ней же заложено движение. Я часами корпела в мастерской, сутками напролет читала, дышала пыльным клещом в Библиотеке искусств на Большой Дмитровке. И мне казалось, что я нашла свое призвание — живопись. А через два года наступил полный кризис. Мне начало казаться, что я неконкурентоспособна, что такой великой, как Моранди, я не стану никогда.

Искусство нельзя выстроить в последовательную иерархию, нет смысла выделять великое и сиюминутное. Иначе как и зачем быть художником, ведь есть великие мастера. Я просто расслабилась и пришла к ощущению, что искусство — это огромное пространство того, что может резонировать с нашим разумом, сердцем, мышлением. То великое искусство сейчас не нужно. Мы же не ездим в карете, не носим фрак с цилиндром. Мы продолжаем всем этим восхищаться, но изменились условия жизни, сформировался другой запрос. Искусство прошлого не обесценилось и не приобрело статус мифологемы, святыни. Все существует в пространстве. Я склеиваю между собой бархат и котика, а Микеланджело ваял скульптуру. Для меня это явления одного порядка. Это как благотворительность — кто-то занимается спасением кошек, а кто-то лошадьми. Лошади большие, кошки маленькие, но в целом это существует в одном поле помощи.

Старший кот Улисс у меня случайным образом появился, когда мне было 25 лет, кошка родила его перед дверью в квартиру родителей в мой день рождения. Я взяла его к себе, нашла дом его сестрам, брату и маме, прониклась эмпатией и стала штучно помогать брошенным котам, которых находила на улице. Потом появились единомышленники, и мы придумали проект Moscow Breed, «Московская порода», то есть все дворняжки Москвы. Мы спасаем, лечим и пристраиваем. Спасибо моим коллегам, которые сейчас занимаются этим более плотно, чем я. Второго кота я взяла по объявлению на «Авито» в качестве друга своему Улиссу. Выбрала жалкого больного котенка, но максимально похожего внешне на Улисса, назвала его Федр. Любовь к кошкам и к искусству долго жила во мне как что-то несовместимое, я даже стеснялась, что занимаюсь кошками. А потом на карантине расслабилась и поняла, что мои коты — это такая же неотъемлемая часть жизни, как и мое искусство, и почему бы не сделать их персонажами. Интересно, что мои инсталляции с котами часто покупаются в подарок друзьям на свадьбу или близкому человеку.

У меня страница в инстаграме появилась года четыре назад, я им сначала пренебрегала, а зря. Использую его как базу своих работ, одновременно отправляя их в зону общественного пользования. Мне очень нравится, когда люди фотографируются рядом с работами, особенно с большими. В Петербурге есть культурная площадка «Третье место», там стояла моя арка с надписью «Страшновато», я заходила на этот геотег и смотрела фото людей. Так интересно было читать, что они пишут, как соединяют со своими смыслами.

В инстаграме регулярно поступают запросы на продажу, но я всех отправляю в галерею. Самая классная коллаборация в моей жизни — работа для Apple Music — тоже случилась через социальную сеть. В карантин Apple сделали разные плейлисты и пригласили художников со всего мира придумать обложки. Мне достался альбом «Хайп-ракета» с русской попсой. В директ мне написала девушка из Apple с ТЗ сделать максимально яркую, пластиковую, из дешевых материалов работу. Она до сих пор стоит у меня дома, и за несколько тысяч долларов они просто купили ее фотографию.

Месяц назад я сделала еще один аккаунт @past_season_fashion, в который выкладываю фотографии себя. Наряжаться для меня то же самое, что склеивать между собой предметы для инсталляций. Мне долго казалось, что я делаю что-то постыдное: наряжаюсь, фотографируюсь и выкладываю. Зато моя любовь к одинаковым сумкам и блестящим туфлям раскрыта. Я очень люблю визуально-тактильный материальный мир и перестала этого стесняться.

Недавно мне кто-то сказал: «Вау, твоя работа выглядит как Dries Van Noten», это мне гораздо приятнее слышать, чем «Это вроде Джозефа Кошута» (Джозеф Кошут — 76-летний американский художник, пионер концептуального искусства, который работает с объектами и словами. — Прим. Vogue). Я всегда любила одежду, относилась к ней как к предметам, с которыми я работаю: выделяя сочетание фактур и цветов. Тренды я не могу на себя проецировать, но могу очароваться конкретной вещью и купить туфли Miu Miu со стразами в семи разных цветах, просто потому что это моя вещь, и я буду носить ее 20 лет. Если бы я обладала большими финансовыми возможностями, покупала бы Dolce & Gabbana. Та визуальная избыточность, которую они используют, мне очень близка. Мне нравится девчачий стиль, который создает Миучча Прада для Miu Miu, но меня всегда останавливают логотипы. Исключение — красная и голубая сумки с двумя котятами Balenciaga. Мне показалось, она выглядит как моя работа: что-то нарисовано, что-то написано, связи никакой, еще и котята.

Да, мы с галереей «Миф» держим относительно низкие цены. Мне нравится ликвидность, потому что за эти деньги работы покупаются, причем не только коллекционерами, а просто людьми, которые хотят жить с этими вещами.

Коллекционер Антон Козлов системно меня собирает наряду с другими художниками с 1950-х годов до наших дней. Довольно много работ у коллекционера и мецената Владимира Сорокина. А петербургский коллекционер и инвестор DuoBand Сергей Лимонов покупает и маленькие объекты, и настенные работы, например, он всех опередил и приобрел обе инсталляции с котами «Боже», на которые до сих пор поступают запросы в галерею. У него же есть моя работа «Мальчик поцарапал пальчик» — аллюзия на «Пьету» одного из моих любимых художников XV века Козимо Туры. Сердце замирает, когда ее разглядываешь: Дева Мария спокойно смотрит на стигмат на руке мертвого Христа, как будто на пустяковую ссадину, маленькую царапинку на руке ребенка, в духе «сейчас подую — и все пройдет».

Александру пришлось освоить фотосъемку животных для моих проектов (Гронский специализируется на съемке пейзажей и выиграл ряд престижных премий в этой области. — Прим. Vogue). В том числе и для этих, самых свежих работ, которые едут в Берлин в галерею Haus am Lützowplatz на выставку Ceremony: Russian Seasons, The Wedding. В ней будут участвовать и другие российские художницы: Ольга Чернышева, Устина Яковлева, Аполлинария Брошь. Текст на работе («Это нормально») решено было оставить на русском, наверное, иностранцы будут воспринимать это без месседжа, как мы воспринимаем арабскую вязь, — как орнамент. Я иногда работаю с английскими и немецкими текстами, но мне это не так интересно, потому что инструментов меньше, не чувствую эти языки. Хотя однажды я, кажется, сформулировала свой арт-стейтмент в работе на английском — Less than God, more than text. Это про то, что мои работы со словами предлагают зрителю поле для трансгрессии привычных смыслов.

На Cosmoscow третий год подряд меня показывает агентство Art Ru. Они сфокусированы на середине века, шестидесятниках с другими ценами, но у них есть несколько современных авторов, и мои работы успешно там продаются. В этом году буду соседствовать на стенде вместе с психоделичным поп-артом Сергея Шутова и гипнотическими видео Платона Инфанте. В этом обрамлении будет висеть мой диптих «Козлик и зайчик». Это продолжение серии работ, в которых главные герои — мои коты Улисс и Федр, тут минимальная связь между текстом и изображением. Еще будет бархатная работа со светящимися буквами «домашний» — вариант моей большой инсталляции, которая будет показана в сентябре в Тюмени в рамках Уральской биеннале. На ней — фото звездного неба NASA, надпись «Россия» и опять же мои коты с выражениями мордашек как у ангела из растиражированного описания философа Вальтера Беньямина: «Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам». А на стенде ArtTube Editions будет представлен мой первый фарфоровый сервиз на две персоны, изданный тиражом 25 экземпляров.

Выставка «Летняя коллекция» проходит в ММОМА (Петровка, 17) до 26 сентября.