Сегодня в прокат выходит историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске 1962 года и расстреле митинга, который советская власть постаралась скрыть. Рассказываем, что важно знать об этой картине и других недавних премьерах, посвященных неудобному прошлому.

«Неудобное прошлое»

Автор — Николай Эппле, издательство НЛО, nlobooks.ru

22 миллиона просмотров у фильма Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха» — свидетельство того, что об истории ГУЛАГа и советских репрессий хотят знать, думать и говорить не только историки и правозащитники, но и аудитория YouTube, молодая, активная, модная, вроде бы страшно далекая от всех этих вопросов. В своей недавно вышедшей книге «Неудобное прошлое» филолог и журналист Николай Эппле подробно и доходчиво объясняет, с чем связан наш интерес к страницам истории, которые государство старается забыть, разбирает примеры работы с прошлым из разных стран и намечает план, куда нам двигаться дальше.

Любопытно, что коллективную травму автор сравнивает с личной. И если мы все теперь знаем, что свои травмы и страхи надо проговаривать и прорабатывать, иначе они будут раз за разом давать о себе знать и портить нам жизнь, с историей все то же самое. Пытаться зачеркнуть и стереть из памяти бесполезно, нужен честный разговор о случившемся и признание не вины за прошлое (за предков мы не отвечаем), но ответственности, в том числе за будущее. Которое, как мы помним, в наших руках.

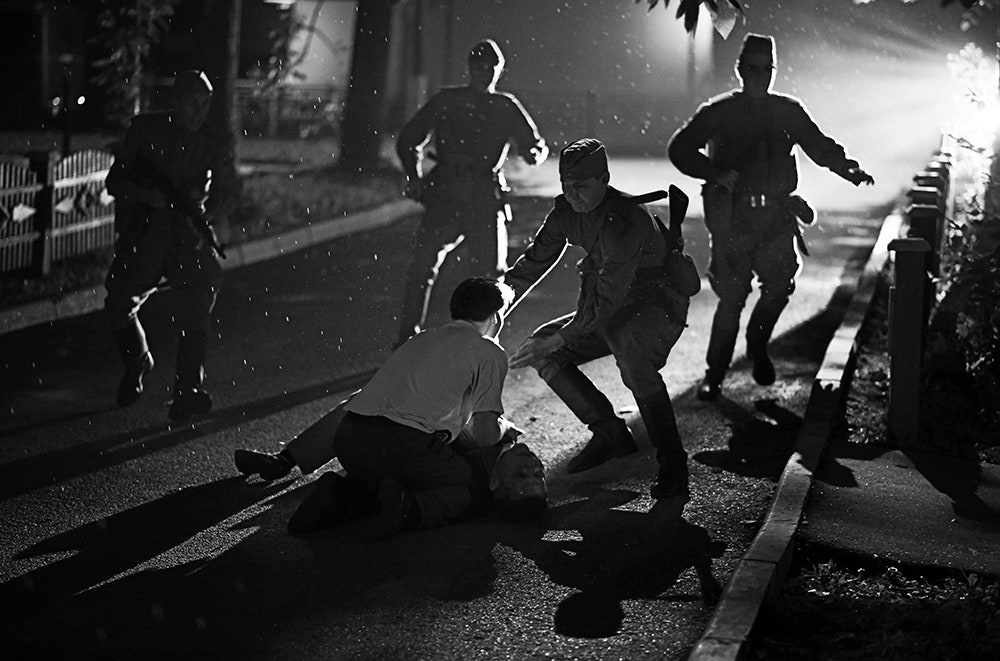

«Дорогие товарищи!»

Режиссер — Андрей Кончаловский

Строгая коммунистка Людмила Семина (Юлия Высоцкая) требует, чтобы дочка — 18 лет, но по косичкам и платью в цветочек не догадаешься — надела лифчик и зашила дырку на носке, отрезает себе кусок колбасы на бутерброд, не слишком удачно укладывает прическу с оглядкой на портрет кинодивы и отправляется на работу в горком Новочеркасска. Заседание прервет сирена — электровозостроительный завод объявил забастовку: советская власть, гордившаяся тем, что, в отличие от капстран, цены на продукты в СССР только падают, повысила цены на мясо и масло, а руководство фабрики параллельно снизило зарплату рабочим. О колбасе мечтать не приходится.

Наутро в город введут войска, и когда митинг докатится до здания горкома, раздадутся выстрелы. Чтобы сохранить трагедию в тайне, город оцепят, площадь с лужами крови заново заасфальтируют, а погибших ночью похоронят в чужих могилах. Среди пропавших окажется и дочка Людмилы. И в процессе поисков светлая идея борьбы за правое дело коммунизма потеряет в голове героини былую монолитность.

Примерно то же самое должно произойти и со зрителем. В черно-белом, снимавшемся в реальном Новочеркасске (кстати, на малой родине Высоцкой, хотя южный говорок актрисе дается, кажется, труднее, чем съемки без макияжа) фильме монохромных оценок — кроме очевидного гуманистического посыла, что насилие — зло, — как раз нет. Как только от общего — партийное руководство, рабочие, КГБ — мы переводим взгляд на частного человека, оказывается, что все разные, сложные, неоднозначные и живые. Надо только сделать так, чтобы винтик перестал быть частью системы.

VII Московская международная биеннале молодого искусства

Музей Москвы

«Собственные места/Архивные пространства» — так называется кураторский проект Джулии Морале и Штерре Барентсен, показанный в рамках Основного проекта VII Биеннале молодого искусства и посвященный как раз работе с архивами и памятью. В числе его участников лондонская художница, уроженка Гонконга Бо Чой, которая в работе «Раз/ворачивание В» распаковывает перед камерой присланную мамой коробку с личными артефактами, теми, что и на полку уже не поставишь, и выбросить жалко — такая, наверное, у каждого хранится где-то на шкафу. Но у Чой за куколкой в красном платье и замалеванным плакатом вырастают бомбежки Лондона, разгоны демонстрации и культурная революция в Китае. Плакат в финале видео из коробки переместится на стену.

А литовская художница Эмилия Шкарнулите следует за своей бабушкой в парк Грутас, где, как и в московском «Музеоне», доживают свой век статуи советских вождей, только там они огромные и стоят среди деревьев. Камера снимает, как ослепшая бабушка, прогуливаясь по привычному маршруту, ощупывает подолы шинелей и бороду Ленина. И есть в этом что-то от наших отношений с историей: всей картины уже не увидеть, остается аккуратно нащупывать детали, а остальное достраивать в голове.

«Красный крест»

«Гоголь-центр», режиссер — Семен Серзин

«Бог заметает следы», — говорит героиня Светланы Брагарник о своей болезни Альцгеймера. Старушка рисует мелом крест на двери соседней квартиры, чтобы не потерять дорогу домой, но куда важнее ей не забыть давно прошедшее, а не сиюминутное. Во время войны она работала в МИДе, получала письма от Красного Креста со списками военнопленных и предложениями об обмене, но советская власть отказывалась вступать в переговоры. В одном из списков женщина обнаружила фамилию мужа. А потом совершила поступок, из-за которого мучилась еще полвека.

Спектакль по одноименному роману Саши Филиппенко разворачивается на сцене в форме креста — образа настолько многозначного, что подходит любая трактовка и аллюзия, кроме, пожалуй, доктора Айболита. И раскручивание этого клубка ассоциаций продолжается еще долго после этого короткой — полтора часа — постановки.

«Конференция»

Режиссер — Иван Твердовский

Монахиня Наталья (Наталья Павленкова) возвращается в Москву, чтобы организовать вечер памяти «Норд-Оста». Снимает зал театрального центра на Дубровке, собирает горстку бывших заложников, запирает двери и предлагает в деталях вспомнить трагедию 2002 года. Последней в зал приходит дочь героини (оглушительная роль Ксении Зуевой), и история про воспоминания оборачивается историей про попытку примирения и умение смотреть правде в глаза. Последнее плохо получается и у героев фильма, и у зрителей, но попытка Ивана Твердовского не становится от этого менее важной.

.jpg)