«Я не стала забирать диплом, — говорит дизайнер Женя Ким. — У меня была большая дипломная коллекция, на мой взгляд, самая сильная на курсе. Но когда я пришла за результатами, мне сказали: «четыре». На вопрос, были ли ошибки в техническом описании, мой руководитель стала даже немножко заикаться, мол, председателю комиссии не понравилось, что у меня слишком много амбиций. А я действительно очень уверенно свою работу защищала, я была единственной, кто делал это не ради оценки, а как проект на будущее. Я уже представляла, как смогу ее продать. Разослала лукбук в московские журналы и получила первые отклики, а кто-то даже опубликовал».

Дело было в 2013 году в МХПИ, где Женя училась на дизайнера одежды после того, как по той же специальности окончила Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. «Колледж мне дал хорошую техническую базу: графика, живопись, конструирование, материаловедение. Но ничего связанного с современной модой ни там, ни в институте не было. Однажды к нам пришла молодая преподавательница, стала спрашивать, какие мы знаем бренды и дизайнеров, и дальше Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина дело не пошло. Единственным моим знакомым, кто соприкасался с миром моды, был светский фотограф, кореец, как и я. Я ему назначила встречу и расспрашивала: вот у меня есть коллекция, что дальше? А потом искала в интернете незнакомые слова: «лукбук», «коллаборация».

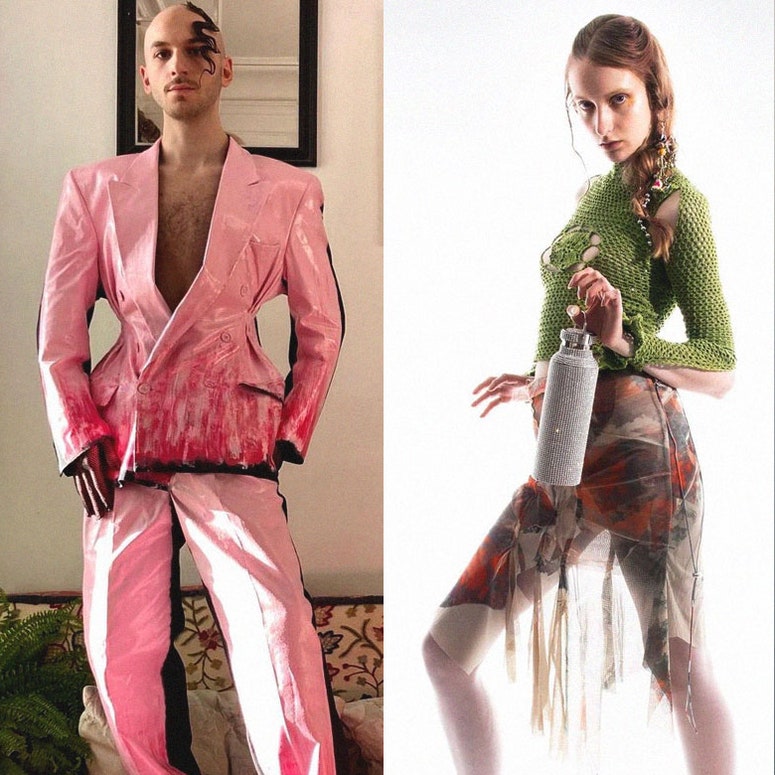

Instagram content

Неудивительно, почему долгие годы было принято считать, что модного образования в России нет в принципе, а если дизайнер хочет чего-то добиться, ему нужно ехать за границу. Корочка из Лондона, Нью-Йорка или Антверпена была знаком качества и пропуском в индустрию. «Десять россиян — выпускников Сент-Мартинса» — примерно так назывались материалы о новом поколении дизайнеров еще лет семь назад. В этом сентябре в номере Vogue, посвященном New Beginning, мы делали материал про новые марки, и у большей части их создателей западного образования нет, а успех и на родине, и часто за ее пределами есть. Та же история и с молодыми дизайнерами, ставшими героями «красного» декабрьского Vogue Gala. Что изменилось? Вузы научились учить? Выпускники — шить? Или мы стали верить в своих? И что такого в иностранном модном образовании, чего нам так не хватает?

.jpg)

Как у них

«Все западные школы учат по-разному, — говорит фэшн-критик, лектор, создательница Front Fashion School, а теперь и директор московского Музея моды Ольга Михайловская. — В Сент-Мартинсе упор на креатив: мудборды и разработка идей. В Антверпенской академии студенты реконструируют исторические костюмы, изучают, как менялась форма того же кринолина в соответствии со стандартами красоты и исторической ситуацией, причем не по векам, а по десятилетиям. Parsons — это скорее коммерческая история, направленная на создание брендов».

«Marangoni тоже коммерческий, туда брали всех, кто готов был платить, и упор был на пиар и маркетинг, — продолжает стилист и лектор Рената Харькова, которая, отучившись на пиарщика в РУДН, за модным образованием поехала в Сент-Мартинс. — Самое важное, чему учат в Лондоне, — оставаться индивидуальностью и находить ее внутри себя».

«Здесь меня критиковали, говорили, что не так, даже бездарной называли, а там указывали на сильные стороны, вдохновляли и мотивировали», — вспоминает Женя Ким свой двухнедельный курс по развитию креативности в Мекке британского дизайна.

Выпускница Сент-Мартинса и руководительница программы британского бакалавриата в сфере моды в Британской высшей школе дизайна (БВШД) Клэр Лоупман тринадцать лет занимается тем, что переносит свободолюбивый англосаксонский дух на российскую почву. «Студенты поначалу всегда пытаются сделать «как надо». Но секрет в том, что правильного ответа не существует. Вопрос лишь в том, отражает ли результат твой замысел? Не бояться неопределенности, делать что-то, не зная, получится ли, быть готовым к экспериментам — вот что самое важное».

Чай, смола и рубашка

«Главное — научить современному способу мышления, — считает Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. — Это подход, метод, который сегодня одинаково работает в разных сферах — искусстве, архитектуре, дизайне. Главное в нем — постановка проблемы. Художник, архитектор, дизайнер — все сегодня решают вопросы, которые ставит перед ними время. С какой актуальной проблемой ты работаешь? Какой посыл твоей работы? Какие инструменты нужно выбрать, чтобы реализовать свой замысел? Сверхзадача, которую ставит перед собой автор, должна быть больше запроса потребителя. Нам важно научить студентов думать, инструментальные навыки прилагаются к этому».

«Грубо говоря, все места, куда пришивать карманы, уже определены, а дальше надо обрубать стереотипы, ставить вопрос по-другому, — продолжает Марина Тимофеева, которая совмещает преподавание в ВШЭ с должностью доцента кафедры дизайна костюма в Омском техническом университете. — У меня есть любимое задание — «качественное чаепитие»: я предлагаю рассказать про такой привычный напиток, как черный чай. Горячий, холодный, с молоком, с вареньем. Дальше задача усложняется: чай с солью, чернилами, чай, в котором плавают волосы. И ты понимаешь, что один и тот же напиток может быть бесконечно разным при легком изменении состава. Так и с модой. Надо научиться менять точку зрения».

Екатерина Черкес-заде, директор Universal University, куда входит и Британская высшая школа дизайна, называет креативность, способность решить задачу 35 способами навыком номер один для современного дизайнера. И успешные выпускники что Британки, что Вышки ценят свое образование именно за это. Герой нашего сентябрьского номера Андрей Мордовин, создатель марки Mardo и выпускник магистратуры ВШЭ по специальности «арт-дирекшен в сфере моды», вспоминает эксперименты, с которых начиналась работа над любым проектом: «Берешь ткань, заливаешь ее эпоксидной смолой или нашиваешь шприцы — все, что в голову придет. И в процессе рождается много классных идей. Потом, когда ты работаешь в своем бренде, создаешь коллекции, ходишь на показы, общаешься с поставщиками, у тебя уже на это времени не остается. Ты только думаешь: боже, дай мне хоть полчаса, просто порисовать, попробовать что‑то».

Instagram content

Сестры Ванюшины — создательницы бренда nastyamasha, чье белое в розовый горох платье из выпускной коллекции попало на нашу диджитал-обложку в сентябре 2020‑го, — начинали учиться на дизайнеров в коммерческом вузе, который на третьем курсе просто закрыли. Подтянув английский, они поступили на британский бакалавриат в БВШД и год привыкали к тому, что здесь просят не сшить платье, а придумать его концепцию, объяснить, почему у него короткий рукав, а не длинный и зачем тут этот шов. «Или, например, сшить белую рубашку, основанную на ДНК известного бренда. Мы выбрали Comme des Garçons, и наша рубашка была вся из связанных вручную бантов с кучей рукавов. Кажется, мы только сейчас поняли, что было не важно, насколько идеален результат, был важен процесс, помогающий понять, что нужно именно тебе, что в твоем случае работает, что нет».

Instagram content

Бренд имени себя

На втором месте в списке компетенций от Екатерины Черкес-заде — умение делать ресерч, ориентироваться в контексте, глубоко копать: «Нужно уметь бегать на длинные дистанции, стремительный успех одной идеи так же быстро и закончится». Следом идут работа в команде и soft skills. И наконец, способность быстро реагировать на внешние изменения и, что не менее важно, не терять при этом голову. «Сейчас в образовании большой запрос на well-being и mental health. У нас есть отдельный департамент, который этим занимается, и количество запросов в пандемию возросло в разы. От творческих людей все время требуется быть out of the box, выходить из зоны комфорта, а у них и зоны-то никакой нет. Художники, кстати, редко обращаются, у них арт-терапия сама собой идет, а дизайнерам важно поддерживать стабильное состояние под бесконечной новостной бомбежкой».

В пандемию, когда все ждали провала в образовании, особенно в творческих, требующих работы в мастерской профессиях, количество поступающих в Британку выросло на 25 %, а на отделения стайлинга и имиджмейкинга конкурс стал в три раза выше. «С дизайном одежды происходит интересная трансформация, — отмечает Черкес-заде. — Теперь люди говорят: «Я хочу открыть бренд имени себя, хочу заниматься бизнесом», а не как раньше «хочу творить». Екатерина Павелко, куратор профиля «Мода» в Школе дизайна ВШЭ, говорит, что за семь лет ее преподавательской работы число студентов на курсе выросло с 50 до 250.

Из-за закрытия границ в России остались те, кто планировал уехать. Как говорит наш редактор сайта Алина Григалашвили про свою 16‑летнюю сестру-дизайнера Лили, «собиралась в Сент-Мартинс, но, видимо, будет поступать в Британку». Плюс, как говорит Черкес-заде, те, кто десять лет назад отправлял старших детей за границу, поняли, что те уже не вернутся, и младших оставляют учиться здесь. Так что отчасти ковид дал отечественному модному образованию шанс, вопрос, как оно им воспользовалось.

Не так страшен дистант, как его малюют (тем более что в России он не был таким распространенным и продолжительным, как на Западе), еще прошлой весной убеждали меня представители что московских, что питерских вузов. Александра Оминина, которая преподает на кафедре художественного текстиля в Академии Штиглица, говорила, что необходимость защищать свои работы онлайн подтянула у студентов навык самопрезентации на любых платформах: от Zoom до инстаграма. А значит, открыла им дорогу на мировую арену, где теперь все выпускники выступают на равных: вместо показов коллекций снимают фэшн-видео и придумывают другие способы заявить о себе в виртуальном мире. В прошлом году проекты двух выпускниц бакалавриата Вышки вошли в шорт-лист конкурса Global Design Graduate Show.

Даже в старейшем профильном вузе страны — Университете имени Косыгина — наметилось оживление. Выпускники 1992‑го Донис Пупис и Нина Неретина говорят, что их хорошо учили конструированию, но готовили безликих специалистов для таких же безликих предприятий легкой промышленности. А теперь молодой и задорный помощник ректора Дмитрий Савченко рассказывает, как при помощи Валентина Юдашкина при вузе открылся современный технопарк, где будут проходить профориентирование будущие абитуриенты, а студенты смогут реализовывать свои проекты. И как в самом университете теперь преподают диджитал-моду и руководствуются принципом «Сегодня студент — завтра бренд». «Запрыгиваем в поезд, уходящий с платформы 9 3/4».

Теоретики и практики

Впрочем, не все так радужно. Два таких разных эксперта, как Ольга Михайловская и Рената Харькова, чуть ли не в унисон говорят, что главная проблема отечественного образования, причем не только модного, в том, что преподаванием у нас занимаются люди, далекие от практики, а значит, оторванные от реальной жизни. «В результате студенты не понимают, как все устроено, какие бывают профессии, как делаются показы, какие существуют конкурсы. Они думают, что LVMH Prize — это другая планета, а на самом деле надо заходить на сайт, смотреть условия и подавать заявку», — объясняет Ольга, которая и сама ведет курсы в Вышке.

А главной проблемой современного студента они обе называют отсутствие насмотренности, которую хорошо бы развивать с помощью книг и музеев, а не соцсетей. «В них столько информации, и непонятно, что хорошо, что плохо, — говорит Рената. — В итоге студенты Британки приносят мне доклады о дубайских фотографах, и приходится им объяснять, что, несмотря на количество подписчиков, это не предмет для изучения в высшей школе. Моя задача — научить их делать ресерч и рефлексировать, понимать разницу между оммажем и прямым копированием».

Михайловская критикует модные вузы за чрезмерное увлечение сторителлингом в ущерб работе руками. А бывший главред русского Numéro и создатель марки Vereja Игорь Андреев, наоборот, считает, что молодое поколение не умеет правильно «упаковывать» свою работу — делать стайлинг на показах, приглашать фотографов для съемок лукбуков, а также выстраивать идеологию бренда и развивать его: «Это же как растить ребенка: ты водишь его в сад, школу, помогаешь с институтом и параллельно знакомишь с разными людьми».

Сам Андреев, много лет проработавший стилистом, на дизайнера никогда не обучался, даже с курсов кройки и шитья сбежал. И на вопрос, поехал бы он в Сент-Мартинс, говорит, что для себя — с удовольствием, особенно если бы подвернулась стажировка у Рафа Симонса, но не уверен, что для марки Vereja это было бы полезно. «Когда ты начинаешь работать по правилам, есть риск уйти от себя».

Еще один герой Vogue Gala, 24‑летний Рома Уваров тоже всему учился на практике — два года помогал дизайнеру из Краснодара Оле Садовой во всем: от инстаграма до мероприятий в магазине и создания коллекций. «Причем я работал днями и ночами бесплатно, чем горжусь, а то сейчас молодежь считает, что за все надо платить». Пройдя курс молодого бойца, Уваров создал свою именную марку, переехал в Москву и теперь рассуждает так: «Без образования ты можешь быть свободным художником. А если хочешь переходить на большой масштаб, нужно быть профессиональным дизайнером, знать специальный язык, термины, потому что по губам тебя читать никто не будет».

Instagram content

Роман Кянджалиев, нарядивший на ужин Vogue дрэг-квин Джену Марвин, изучал историю костюма в питерском Университете технологии и дизайна и, в отличие от многих сокурсников и коллег, доволен: «Университетское образование складывает в голове все необходимые пазлы, учит социализации и дисциплине, позволяет понять себя. При этом любое образовательное заведение может быть ужасным, если не прикладывать собственных усилий в сторону интеллектуального, эмоционального, визуального развития».

Instagram content

О необходимости проявлять инициативу, налаживать связи говорит и Андрей Мордовин. Вообще он пришел в Вышку с мыслью о том, что собственный бренд можно создать, только набравшись опыта в других фэшн-областях, а оказалось, все не так сложно. «Были, конечно, ошибки. Я пару сезонов был заложником той стилистики, в которой начинал, — оверсайз, и боялся перейти к тому, что мне было интересно, — сексуальности. Мне казалось, что раз в первом пресс-релизе написано так, то менять ничего нельзя. Плюс я сразу вложился в отшив больших партий, а надо было делать по несколько штук, под заказ. И наконец, старался делать все: пуховики, платья, костюмы, и покупатель терялся от этого изобилия. Надо, наоборот, найти свою фишку и делать коллекции компактно. Это я выяснил методом проб и ошибок, но важно то, что и после выпуска я всегда мог прийти к куратору Кате Павелко и посоветоваться».

Остров и континент

Павелко смеется, что работает отделом кадров, пристраивая выпускников то в бренды, то в журналы, но гордится, что за бортом никто не остается: треть идет в младшие дизайнеры и ассистенты, треть — в пиар, треть — уезжает за границу. И за последних даже немного обидно, хочется, чтобы оставались. «В Британии студентам говорят: ты не можешь быть знаменит только на острове, мол, остров маленький. Но Россия большая, тут такой потенциал, и на Западе никто тебе не объяснит, как управляться с этим огромным куском суши. При этом, если посмотреть на 12 Storeez или Lime, видно, как быстро они растут. Или обратите внимание на российские марки, платья которых попадают в светскую хронику, я специально считала: их пять штук. А спрос-то на платья огромный, так что мы тут в одном шаге от взрыва».

Рынок, который десять лет назад не хотел признавать никаких российских дизайнеров, кроме единичных исключений, теперь ждет их? Ответ единодушный — да. Причин несколько. Пожалуй, главная — глобальная мода на локальное, которую пандемия только усилила. «Стало по-настоящему важно, кому ты отдашь свой рубль. Маленькой марке — и она выживет. Или большому бренду — и ничего не изменится, — говорит Павелко. — Осознанность выбора тоже стала способом самовыражения».

«Самые яркие новые бренды в мире, те же Casablanca, Barragán, транслируют культуру, код своей страны», — добавляет Игорь Андреев. Это то, на что делает упор Клэр Лоупман, отправляя студентов, пришедших за британским образованием, изучать свои татарские или чувашские корни. «Мы столько говорим про индивидуальность, а она как раз рождается из понимания, кто ты такой и откуда». Любимый пример Клэр — выпускница Британки Маша Джанкой, расшившая кроссовки Puma крестиком. «Мы все пытаемся делать вид, что выросли на Манхэттене, и воссоздать атмосферу «Секса в большом городе», — Рената Харькова говорит скорее про фэшн-съемки, но суть та же. — Но это неправда, поэтому все время получается пародия. Да, надо учиться на лучших образцах, но переосмысливать их и добавлять что-то свое».

Instagram content

«Российский рынок тоже поменялся, — продолжает Андреев. — Появились марки, которые не только выпускают пиджаки и худи и ориентированы на то, чтобы заработать денег, но и те, которые готовы экспериментировать. Плюс молодежь видит успех того же WOS и понимает, что все возможно. И наконец, нас стал поддерживать глянец. Когда я работал стилистом в SNC, в журналах была установка, что наши бренды могут занимать не больше 10 % от съемки, потому что они не рекламодатели. Сейчас тот же русский Vogue поддерживает Vereja на 10 баллов. И американский Vogue, и Dazed, то есть иностранцы, тоже за нами следят».

Лед понемногу тронулся везде. Пока огромные советские цеха простаивают в ожидании госзаказов на школьную и военную форму, в подмосковной Балашихе развивается бизнес по отшиву маленьких партий. Активные деятели индустрии начали ходить на студенческие показы и читать лекции, хотя, как говорит Черкес-заде, договориться о проекте с тем же Cartier или Hugo Boss пока проще. «Молодому бренду, чтобы выжить и набраться опыта, очень важно делать коллаборации с массмаркетом, ретейлом или тем же «Яндексом», — говорит Рената Харькова. — А вообще наша индустрия сейчас становится похожа на австралийскую, где речи о высокой моде не идет, зато много конкурентоспособных, классных марок: от стритвира до корсетов».

Приз — миллион рублей на производство коллекции. Прием заявок начинается 7 декабря

Вера в себя

А что же иностранные вузы? В чем их пока непреодолимое преимущество? Эксперты говорят, что они необходимы, если хочешь не создавать именной бренд в России, а идти в глобальную компанию, как выпускник Антверпенской академии Федор Дьяконов, которого позвали в Lanvin. И комьюнити, конечно, тоже весомый аргумент. В подкасте американского Vogue про 1990‑е Хэмиш Боулз вспоминал, как в Сент-Мартинсе одновременно учились и тусовались Александр Маккуин, Джон Гальяно и Стелла Маккартни. Впрочем, абитуриентам новых Маккуинов среди однокурсников никто не обещает.

Instagram content

Андрей Мордовин говорит, что поехал бы в Лондон на короткий курс, чтобы не оставлять бренд, но получить шанс посмотреть на свою работу со стороны, услышать еще чье-то мнение. Женя Ким, поставив марку на ноги и заработав денег, собирается в Антверпен, чтобы найти для себя новую тему. История про советских корейцев в Узбекистане, по мнению Жени, себя исчерпала.

«А мы поступили и не поехали, — смеются Настя и Маша Ванюшины. — Нам говорили, что в магистратуру Сент-Мартинса шанса попасть нет. И мы ради интереса подали туда документы сразу после Британки. Оказалось, никаких проблем. Куратор нам писал, что очень нас ждет, но мы признались, что денег у нас нет, тем более что из-за ковида стало сложно с грантами. Сейчас мы оставили эту идею. Лондон нам нужен был скорее для пиара, но нас и так заметили. Мы разослали выпускную коллекцию редакторам, стилистам, байерам здесь и на Западе и получили неплохой отклик. Про нас написали британский и португальский Vogue. Сейчас мы будем продаваться в Лос-Анджелесе, ведем переговоры с Лондоном».

«Мы еще с Машей Джанкой обсуждали, что студенты хотят ехать за границу, потому что не уверены, что Россия может чего-то добиться в моде, что их будут воспринимать всерьез, — говорит Клэр Лоупман. — Но это вопрос исключительно про самооценку. Так же как когда российские бренды пишут на футболках слова латиницей — зачем, когда есть кириллица?» Успех Маши и других ребят из России, по мнению Клэр, это работа со своим культурным кодом и вера в себя. За амбиции в наше время точно не снижают оценку.