Еще не так давно проблемы психического здоровья было не принято в деталях описывать и показывать на экранах. За редким исключением, в большинстве фильмов «сумасшествие» выглядело как нечто абсолютно неизведанное и непонятное. Чего только стоит истерика Гленн Клоуз из «Рокового влечения» (1987) или леденящий душу рев Джека Николсона в «Сиянии» (1980). Сумасшествие выглядело как сумасшествие, отклонение, а здоровая психика — как здоровая психика, норма. Словечками вроде «с приветом», «шизик» или «дурка» легкомысленно бросались направо и налево, а герои историй отыгрывали драматичные нервные срывы во всем их карикатурном размахе.

Поп-культура ХХ века переполнена примерами того, какими не стоит показывать героев, страдающих от психических заболеваний. Сегодня проблемы психики на экранах освещаются значительно шире и лучше, и все это благодаря тому, что открытый разговор о таких вещах стал нормой.

Начнем сначала

Чем дальше путешествуешь назад во времени, тем отчетливее видишь, насколько менее детально описаны герои «с проблемами». В литературе Чарльз Диккенс подарил миру архетип старой девы — мисс Хэвишем из «Больших надежд», которая не снимая носила свадебное платье, потому что, да, она та самая «сумасшедшая» старушка.

В кино же, если у кого-то из героев была депрессия, то на это была самая веская причина из всех возможных. Тут стоит вспомнить персонажа Джеймса Стюарта из «Этой замечательной жизни» (1946): он готов сброситься с моста, потому что потерял работу и не может содержать семью. Полутонов не существовало.

Частично проблема заключается в том, что раньше истории любили рассказывать с накалом. Яркий пример того, как «помутнение сознания» раньше неразрывно связывалось со смертью — психопат Норман Бейтс в хорроре «Психо» (1960) Хичкока, который облачается в одежды им же убитой матери. В таких фильмах эмоциональная нестабильность и насилие неизбежно шли рука об руку, подробности никого не интересовали.

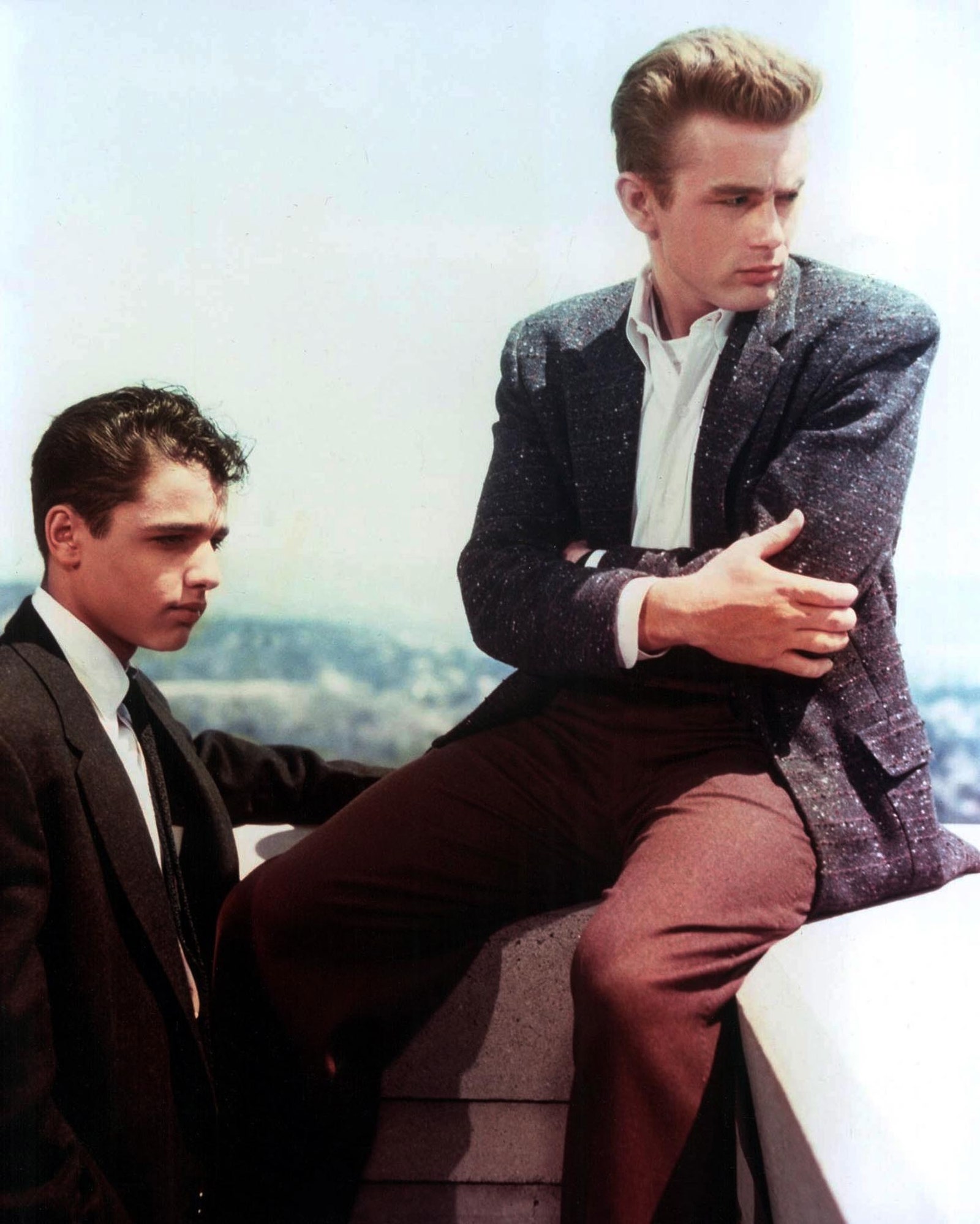

И если Голливуд в прошлом и описывал психические проблемы корректно, то посредством лент о молодежи. Например, подросток-страдалец из «Бунтаря без причины» (1955) Николаса Рэя и его культовая фраза «Вы разрываете меня на части!». За этими словами скрывается эмоциональный кризис, медленно закипающий внутри и подпитывающий гнев, причину которого сложно понять.

Новый Голливуд и глубина человеческих переживаний

В 1970-х и 1980-х молодые американские кинематографисты вдохновлялись европейскими картинами в поисках способов разобраться в человеческих эмоциях. Одной из лучших попыток стал оскароносный фильм Роберта Редфорда «Обыкновенные люди» (1980) о живущей в пригороде семье, переживающей кончину сына. Лента исследует травму, депрессию и боль утраты, а младший брат погибшего сражается с собственными суицидальными мыслями и наблюдает за развалом семьи.

Другая пронзительная кинокартина, которая с дотошной скрупулезностью описывает проблемы ментального здоровья — «Женщина не в себе» (1974). В ней Джина Роулендс исполняет роль матери, чье ухудшающееся психическое состояние оказывает разрушительное воздействие на все, что ее окружает.

В 1975 году в прокат вышел другой культовый фильм, получивший сразу пять «Оскаров» — «Пролетая над гнездом кукушки». Основанная на романе Кена Кизи 1962 года картина повествует о психиатрическом госпитале и показывает его как тюрьму с решетками на окнах и пугающими электрошоковыми «лечебными» процедурами. Такой образ, однако, мало помог развеять стигму, окружающую людей, которых отправляют на вынужденное лечение.

Одержимые женщины и убийцы-психопаты

Также в 1980-х «сумасшествие» зачастую связывали с нечистым духом. Снова вспомним героя Джека Николсона в «Сиянии» или Майкла Майерса — знаменитого персонажа-беглеца из сумасшедшего дома в фильме «Хэллоуин» (1978), которого играли сразу три актера. Конечно, в этом контексте нельзя не упомянуть Кристиана Бейла в роли Патрика Бейтмана в «Американском психопате» (2000). Как и в многих триллерах, режиссер Мэри Хэррон манипулирует фундаментальным человеческим страхом перед «ненормальными» людьми, не чувствующими связь с миром.

Другой популярный стереотип — женщина-истеричка. То может быть навязчивая девушка или назойливая жена, но корень проблемы кроется в стандартном клише: женщины — от природы нерациональные и нестабильные существа. Так, Элли Шиди в «Клубе «Завтрак» (1985) исполняет роль девушки по прозвищу «безнадежный случай», а о героине Дайан Китон в ленте «Энни Холл» (1977) Вуди Аллен отпускает колкое замечание: «У тебя скоро, видимо, начнется менструация» — только потому, что она на что-то пожаловалась.

Режиссеры-мужчины нередко представляли персонажей-женщин «сумасшедшими» и даже не пытались проанализировать их состояние подробнее. Отличный пример этому — «Роковое влечение». Алекс Форрест (Гленн Клоуз) показана в фильме как совершенно слетевшая с катушек женщина, не сумевшая с достоинством перенести отказ мужчины, но об истинных причинах ее состояния речи не идет. Скорее это фильм о персонаже Майкла Дугласа: его попытках избавиться от навязчивой поклонницы и воспоминаний о своей ошибочной интрижке с ней. «Ее выставляют злодейкой, а не человеком, которому нужна помощь», — прокомментировала Клоуз свою роль в 2017 году в интервью для The New York Times.

«Прерванная жизнь» против «Девственниц-самоубийц»

В 1990-х был сделан маленький шажок вперед, но никаких глобальных перемен к лучшему не произошло. Так, можно сказать, что «Прерванная жизнь» (1999) — это почти «Пролетая над гнездом кукушки», но в центре повествования находится женщина. Психиатрическая больница в этом фильме — веселая, но жутковатая пижамная вечеринка. Героине Вайноны Райдер, Сюзанне Кейсен, ставят диагноз «пограничное расстройство личности», и она, пожалуй, самый многогранный персонаж фильма. Однако в конечном итоге фильм все равно скатывается к стандартной карикатуре «сумасшедшей» женщины, недолюбленной отцом. В ответ на зловещую улыбку персонажа Анджелины Джоли Сюзанна пытается перерезать ей горло ручкой.

В том же году свет увидел более многосложный портрет девушек, борющихся с тревожным расстройством — «Девственницы-самоубийцы» (1999) Софии Копполы. В этом случае режиссера несомненно интересуют подробности жизни сестер Лисбон, их глубокая депрессия и поступки, которые неверно воспринимаются миром как «крик о помощи». В одной из сцен врач говорит Сесилии (Ханна Р. Холл), что она слишком молода, чтобы знать, какой ужасной бывает жизнь. На это замечание она лишь остроумно отвечает: «Вы, доктор, никогда не были тринадцатилетней девочкой».

Нулевые и рождение бульварной психодрамы

К началу 2000-х в поп-культуре все еще не сформировался глубокий диалог о психическом здоровье. Лучшим примером послужит Бритни Спирс и ее нашумевшие нервные срывы 2007 года, последовавшие за разводом. Самое шокирующее в этой истории — то, как отвратительно на ее поведение отреагировали СМИ. «Суицидальная драма Бритни!», «Бритни слетела с катушек!», «Сумасшедшая!» — лишь несколько примеров заголовков бульварных изданий тех лет. Первое десятилетие начала века не отличалось деликатностью, принятой сейчас, когда за малейшую грубость медиа призывают к ответу.

Ленту «Мой парень — псих» (2012) можно считать одним из первых шагов в сторону развития общественного диалога на тему психического здоровья (однако перевод оригинального названия на русский язык не кажется нам слишком учтивым). И не просто потому, что Дженнифер Лоуренс получила «Оскар» за исполнение роли молодой вдовы, страдающей от неопределенного нарушения здоровья психики. Ее персонаж, Тиффани, встречает больного биполярным расстройством Пата (Брэдли Купера), и между ними завязывается головокружительный роман. Фильм остроумно и интеллигентно описывает серьезную проблему: биполярное расстройство раскрывается в нем через главного персонажа, а не какого-то случайного героя-чудика второго плана.

Почему состояние героев должно быть описано в деталях

Лишь последние несколько лет на экранах стало принято открыто обсуждать проблемы, связанные с нарушениями психического здоровья. Сериал «13 причин почему» (2017) без прикрас иллюстрирует самовредительство и суицид. Умирает Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд), и ее друзья задаются вопросами: «Почему мы не заметили, что она была в депрессии? Что мы упустили?». В сериале затрагивается немало глубоких тем: например, речь идет о темной стороне социальных сетей и кибербуллинге. Однако на «13 причин почему» многие отреагировали негативно. Особенно на подробную сцену самоубийства, в которой камера неуместно долго следит за тем, как Ханна кончает с жизнью. Спустя некоторое время Netflix даже решили ее удалить. Но так или иначе, «13 причин почему» указал киноиндустрии на то, что нельзя просто отказываться от деликатных тем, что многие истории стоит освещать с особенной ответственностью, а о наличии жестоких сцен зрителей нужно предупреждать.

Стриминговые платформы официально стали медиумом, с помощью которого рассказчики соперничают с голливудскими хитами. Сериал «Нетипичный» (2017) — история о подростке с расстройством аутистического спектра и его повседневном взаимодействии с другими: «Иногда я совершенно не понимаю, что люди имеют в виду». Или, например, сериал «Нормальные люди» (2020) — глубинный разбор первой любви, в персонажах которого довольно легко узнать себя, так как многие из них страдают от тревожного расстройства и нелюбви к себе.

Не так давно Стивен Содерберг получил признание за умелое отображение психического расстройства в своей ленте «Не в себе» (2018). Клэр Фой исполняет роль женщины, которую насильно держат в психиатрической больнице и чье ментальное здоровье постоянно ставят под сомнение. К счастью, в отличие от времен двадцатилетней давности, психологический триллер Содерберга уже не кажется редким исключением. В большинстве современных фильмов и сериалов психическое здоровье не описывается больше абстрактно и упрощенно лишь ради чистоты повествования. Обсуждения таких проблем ведутся уже на стадии разработки сценария, а авторы стараются уделять особое внимание тревожным моментам истории.

Как и любая другая тема, психическое здоровье — грань человеческого состояния, которая требует глубинного анализа. У современного рассказчика новая задача — попытаться сделать так, чтобы зритель, узнавший себя в персонаже, не чувствовал себя одиноким в своих проблемах. Важен характер и особенности героя. Важны детали. Важна корректность. Потому что можно оставить персонажа наедине с его проблемами и страданиями, а можно показать, что нет ничего постыдного в том, чтобы попросить помощи.